電波の方向を特定する技術は、さまざまな場面で活用されています。前回の盗聴波探索に関する記事に続き、今回は「電波の方向探知」についてもう少し深掘りしてみたいと思います。

室内での盗聴器探索

自宅に盗聴器が仕掛けられているかどうかを確認する際、UV-K5 を用いて室内で盗聴波が受信できるかを確認するだけで、盗聴器の有無を判断できます。そのため、あらためてアンテナを含む方向探知器などを用意する必要はありません。

一方で、UV-K5 で室内に盗聴器の存在が判明した場合、部屋は強い電波に満たされているため、UV-K5 の S レベルは最大表示となります。この状況では、受信感度を下げるために、ATT(減衰器)の使用や付属アンテナの取り外し、さらにはアルミホイルや電波遮断ポーチを活用して電波を弱めつつ、部屋内をくまなく探索します。それでも電波が強すぎて探し出しにくいことがありますが、徹底的な探索を行えば必ず盗聴器を見つけ出すことが可能です。

なお、部屋に仕掛けられた強い電波を発する盗聴器を探す際には、検波ダイオードを用いた簡易的な RF 検波器を自作して利用する方法も、むしろ有効といえるでしょう。

建物外からの探索

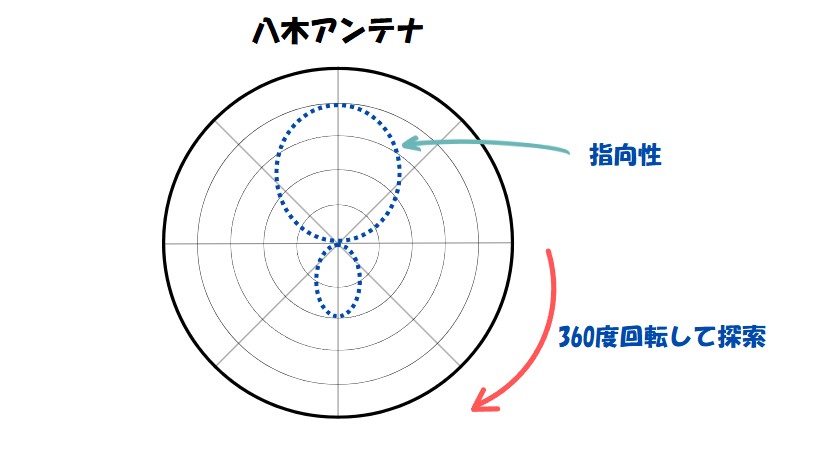

建物の外から盗聴器を仕掛けられた家を特定する際、室内から発せられる盗聴用電波は建物構造などの影響で弱まります。そのため、指向性に優れた八木アンテナ、ATT(ステップ減衰器、可変減衰器)と UV-K5 などの受信機を組み合わせて用いることで、効率的かつ確実に送信源を突き止めることが可能となります。

アマチュア無線での方向探知

アマチュア無線の分野では、Fox ハンティングや ARDF(Amateur Radio Direction Finding)と呼ばれる競技において、方向探知が行われています。一般的な手法としては、指向性を持つ八木アンテナなどを用い、ATT(減衰器)によって受信機の感度を調整し、信号の強弱から送信源の方向を特定する方法が広く活用されています。

また、海外の一部のハムは「オフセット・アッテネーター」と呼ばれる自作装置を用いています。この装置は、受信周波数を 4MHz の局部発振器(局発)とミキシングすることで、±4MHz の周波数オフセットを生み出し、その結果、ATT 相当の減衰動作を実現します。局発の出力レベルを下げるほど減衰量は増大し、微調整を行うことで受信入力を自在にコントロールできるのです。私も、機会があればこのオフセット・アッテネーターの製作を検討してみたいと考えています。

プロの分野で見られる本格的な方向探知

GPS が未発達だった頃には、船舶や航空機の位置特定や、不法な電波発信源を突き止めるために、ループアンテナとホイップアンテナ(センスアンテナ)を組み合わせた方向探知が行われていました。これらの技術は、現代の電波方向探知システムの基礎を築いたものです。

それでは、ここからはループアンテナとホイップアンテナを組み合わせることで実現する方向探知の手法について、より詳しく説明していきます。

電波の到来方向を探る基本原理

電波には直進する性質があります。障害物がなければ直線的に進むため、この特性を利用して電波の到来方向を探ります。基本的な手法は次の通りです。

具体的な方法としては、水平方向に指向性を持つアンテナを 360 度回転させ、受信信号が最大となる方向(八木アンテナなどで「前方」に当たる指向方向)あるいは最小となる方向(ヌル点を用いる方向探知用アンテナ、*後述説明)を見つけ出します。そして、その最大または最小指向方向の先に送信局が存在すると推定できます。ただし、最大方向を用いて送信局を探ろうとすると、ビーム先端部分での信号強度変化が緩やかなため、正確な方向特定が難しく、迅速な位置特定を妨げる要因となります。

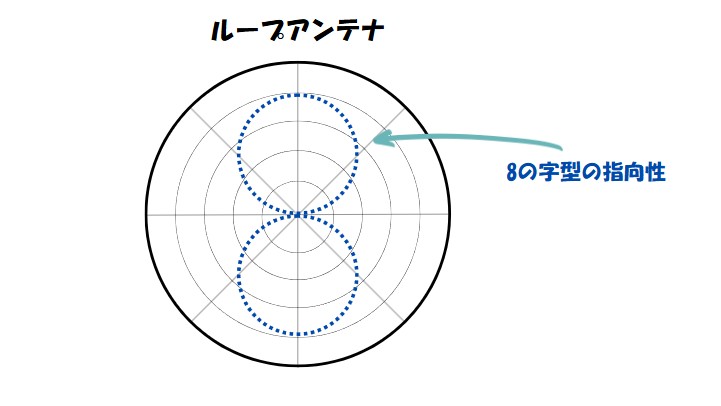

また、8の字型の指向特性を持つループアンテナを用いた場合、最大強度方向と最小強度方向がそれぞれ 2 つずつ生じてしまい、これもまた八木アンテナを使った時と同じように、電波の到来方向が特定しづらくなります。

- 輪っか状のアンテナ

- 主に磁場(H)に反応

- 8の字型の指向性を持つ

- これだけでは方向探知には向かない

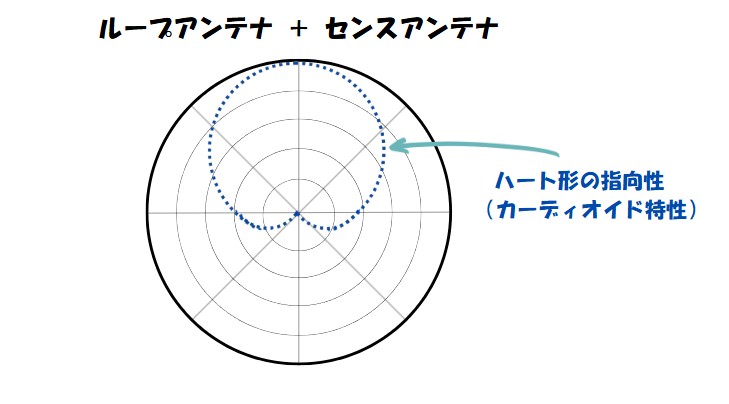

そこで、新たにセンスアンテナ(ホイップアンテナ)を追加して、ループアンテナと組み合わせて使用します。両者から受信した信号を合成すると、ハート型(カーディオイド)の指向性が得られます。このカーディオイド特性は、最大強度方向と最小強度方向がそれぞれ 1 つずつとなり、送信源の方向を一意に確定することが可能です。

- 垂直な棒状のアンテナ

- 主に電場(E)に反応

- 全方向から金とに受信可能

- これだけでは方向探知には向かない

そして、実際の方向測定では、信号強度が急激に変化する最小強度点(ヌルポイント)を利用します。まずはループアンテナで ±180 度の大まかな方位を特定して、その後、センスアンテナによる指向整合性により、0 度か 180 度のどちらであるかを判断します。

なぜヌルポイントを使うかというと、最大点よりもヌルポイントの方が受信強度の変化が急峻であり、方向を特定しやすいからです。また、最大点と異なりヌルポイントは「この方向は確実に電波が弱い」という明確な特徴があるため、その方向ライン上に送信源が存在すると判断しやすくなるからです。

・一般的な指向性アンテナ(八木アンテナ):最大強度方向が送信源方向

・方向探知用アンテナ:ヌルポイント(最小強度方向)によって送信源方向を特定可能

このように、ループアンテナとセンスアンテナを組み合わせることで、より正確な方位測定が可能になります。特に最小点を利用することで精度の高い測定が実現できます。

偏波との関係

垂直偏波の電波を受信する場合、電場は垂直方向に振動しているため、これに合わせてホイップアンテナは垂直に設置し、ループアンテナも垂直面内(ループの平面が垂直)に設置します。これにより、ホイップアンテナは垂直方向の電場を効率よく受信し、ループアンテナは水平面内を円を描くように存在する磁場を最も効果的に受信することができます。この時、測定精度を向上させるためには、ループアンテナの向きを正確に垂直に保つことが重要で、さらに周囲の金属物からの影響や地面からの反射波の影響を受けないよう、設置場所や測定環境にも十分な注意を払う必要があります。

アンテナ構成

主な構成要素は以下の通りです。

- センスアンテナ (ホイップアンテナ):電場受信用のアンテナ

- ループアンテナ:磁場受信用のアンテナ

- 同調コンデンサ:アンテナから受信した信号の同調を行う

- 位相調整回路:センスアンテナとループアンテナからの信号の位相を調整する

- RX アンテナ端子:受信機に信号を出力する端子

センスアンテナとループアンテナは互いに直交するように配置され、それぞれ電場および磁場成分を受信します。各アンテナで受信した信号は同調用コンデンサを経由した後、位相調整回路によって位相を整えられ、最終的に RX アンテナ端子から受信機へ出力されます。この位相調整を適切に行うことで、電波の到来方向を特定することが可能になります。

要するに、このアンテナ構成は、八木アンテナのように明確なビームを生み出すわけではなく、ループアンテナとセンスアンテナの信号を電気的に合成し、その強度差を利用して送信源の方位を割り出す方式です。

以上が、電波到来方向を探索する際の基本的な考え方です。この原理を応用することで、送信局の方位をより正確に特定することが可能となります。

アマチュア無線の Fox ハンティングを公園で楽しむ女性(イメージ)