以前、WebSDR と KiwiSDR に関する記事をアップしたところ、今でも多くの方に参照していただいています。

www.jh1lhv.tokyo

パソコンやスマートフォンのブラウザだけで世界各地の電波をリアルタイムに受信できるこの魅力は、やはり根強い人気があるようです。私自身もよく利用していて、海外のローカル音楽(AM 放送)を BCL 感覚で楽しんでいます。ハムの交信は言葉の壁であまり聞くことはありませんが、たまに VHF 帯(2m)の FM を流しっぱなしにして見知らぬ言語の QSO を “BGM” にして楽しむこともあります。何を話しているか分からないのに、なぜか面白いんですよね。

今回は、当ブログを訪れた方がすぐに WebSDR や KiwiSDR のサイトへアクセスできるように、サイドバーにリンクバナーを配置しました。よろしければご活用ください。

せっかくなので、これから WebSDR や KiwiSDR を使ってみようという初心者の方にもわかるよう、両者の特徴や使い方、ちょっとした活用について、あらためてまとめてみました。

WebSDR とは?

WebSDR は、その名のとおり “Web上で公開されている Software Defined Radio” を指します。世界中のボランティアが設置している SDR サーバーにインターネット経由でアクセスして、ブラウザ画面から直接周波数やモード(AM/FM/SSBなど)を操作して受信できる仕組みです。特長は以下のとおりです。

- 複数バンド対応のサーバーが多い

HF(短波帯)から VHF、UHF 帯まで幅広く受信できるものがあり、AM 放送や短波放送、アマチュア無線の HF 帯や VHF 帯までワッチ(聞くことが)可能です。 - ブラウザだけで動作

JavaScript を使ってリアルタイムにスペクトラム表示やオーディオ再生が行われるため、追加ソフトのインストールが不要なケースがほとんどです。 - 複数ユーザーが同時に利用

ひとつの WebSDR サーバーに多数のユーザーが同時アクセスしても、各自が自由に周波数を設定できます。

使い方の基本

- WebSDRの公式リストへアクセスし、公開されている SDR サーバー一覧から好きなサーバーを選びます。

- 選んだサーバーのページへ行くと、スペクトラム(いわゆるウォーターフォール表示など)と音量・モード切り替えボタン、周波数選択バーが表示されます。

- 周波数バーをドラッグしたり、モード(AM/FM/LSB/USBなど)を切り替えると、即座にその周波数での音声が再生されます。

- 受信音の大きさは、音量スライダーで調整できます。

KiwiSDR とは?

一方の KiwiSDR は、ハードウェアとしての「KiwiSDR ボード」を設置した個人やクラブ局の SDR 受信機が、インターネットを介して公開されている仕組みです。主に 0 〜 30 MHz の HF 帯に特化しているため、短波放送やアマチュア無線の HF 帯がメインとなりますが、拡張コンバーターを使って VHF 帯などを受信可能なところもまれにあります。特長は以下のとおりです。

- 受信できるのは HF 帯が中心

短波放送の BCL をはじめ、アマチュア無線の HF 帯通信(SSB、CW、デジタルモードなど)も聞くことができます。 - 操作は Web ブラウザ上で

KiwiSDR も WebSDR と同様、特別なソフトウェアは不要で、ブラウザのみで周波数選択やモード切り替えが可能です。 - 制限ユーザー数が比較的少ない

多くの KiwiSDR サーバーでは、同時に利用できるユーザー数が 4 〜 8 人程度と限られている場合が多いです。人気のサーバーは混雑していて入れないこともあります。

使い方の基本

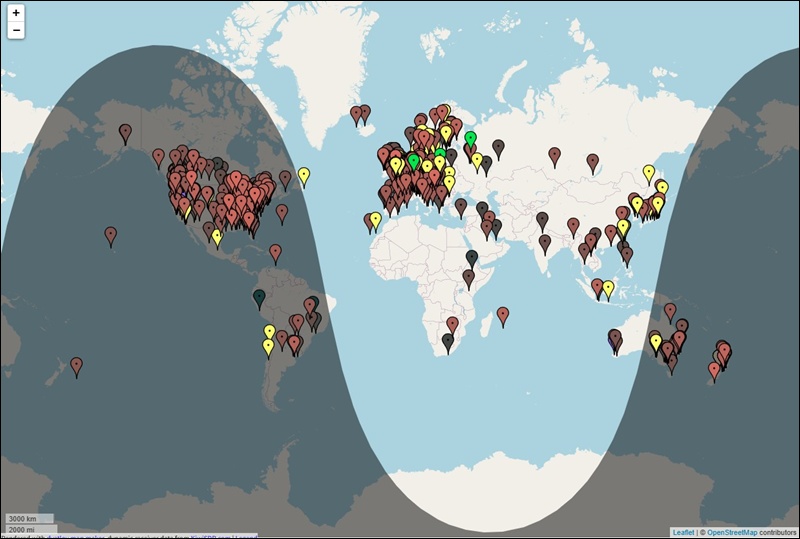

- KiwiSDR の公開サーバーリスト(kiwisdr.com)から受信したい地域や周波数帯に対応しているサーバーを選びます。

- ページを開くとウォーターフォールと操作パネルが表示されるので、モード(AM/LSB/USB/CW/etc.)や周波数帯域幅を設定します。

- 音声再生を行いながら、ウォーターフォール上で目立つ信号をクリックするだけでも「どんな信号があるのか」探しやすいです。

WebSDR と KiwiSDR の違いと使い分け

- 周波数帯の広さ

WebSDR は、サーバーによっては VHF や UHF までカバーしていることがあり、FM 通信なども聞きやすいです。一方 KiwiSDR は基本的に HF 帯が中心です。 - 同時利用のユーザー数

WebSDR サーバーは比較的多数の同時利用が可能ですが、KiwiSDR はユーザー数に上限があります。 - 操作画面や機能

どちらもウォーターフォール(スペクトラム)と音声が同時に得られ、ほぼ同じ感覚で使えます。ただしサーバーによって、音質やウォーターフォールの更新速度、フィルター調整機能が異なる場合があります。

初心者の方は、まず WebSDR で VHF/FM 放送や短波放送をいろいろ触ってみるのがおすすめです。混雑しづらく、操作画面もシンプルなサーバーが多いので、気軽に使用できます。慣れてきたら、KiwiSDR を使って海外の短波放送を探したり、SSB でアマチュア無線の DX 局をワッチしてみるのも面白いと思います。

リンクバナーの配置について

今回、当ブログのサイドバーに、WebSDR と KiwiSDR へ素早くアクセスできるようにバナーを設置しました。お好きなタイミングでクリックすることで、すぐに各サイトの SDR へ飛べるようにしました。

- WebSDR へのリンクバナー

ブラウザだけで世界中のマルチバンドの受信を楽しめる WebSDR のリストへジャンプします。

- KiwiSDR へのリンクバナー

HF 帯を中心とした KiwiSDR のサーバー(世界地図)へジャンプします。各サーバーにはユーザー数上限があるため、混んでいる場合はしばらく待ってから再トライする必要があります。

ちょっとした活用術

- 海外 AM 放送(BCL)を気軽に楽しむ

HF 帯の海外放送を探して、現地の音楽やニュースを聞くだけでも、旅行気分を味わえます。実際にアンテナを建てられない方でも、インターネット経由で高性能なアンテナを備えた SDR を利用できるのは大きなメリットです。 - ハムバンドの SSB をワッチして語学学習?

2mの FM 交信や HF 帯の SSB など、外国語の QSO を聞くとちょっとしたリスニング練習になります。特に英語圏のハムならゆっくりはっきりした発音で話すことも多いので、初歩的な勉強の足がかりになるかもしれません。 - ウォーターフォールで信号の “見える化” を楽しむ

SDR の魅力は何と言っても周波数スペクトラムを可視化できるところ。混信している信号を目で見つけ出し、狙った周波数の信号を受信する操作は、昔のアナログ受信機では味わえなかった爽快感があります。 - 自分の電波をモニタする

自局の送信電波をリアルタイムで受信して、変調や音質を確認できます。SSB や CW だけではなく FT8 のモニタもできます。

まとめ

WebSDR や KiwiSDR は、アンテナや受信機を持っていなくても、世界各地の電波を簡単に “リモート受信” できる便利な仕組みです。BCL やアマチュア無線のワッチ、異国のハムが交信する FM チェックなど、楽しみ方は無限大です。当ブログのサイドバーにリンクバナーを設置しているので、ぜひアクセスして試してみてください!

今後も新しい WebSDR や KiwiSDR サーバーが増える可能性があり、混雑する時間帯や使い方のコツも次第にわかってくるでしょう。気になるサーバーを見つけたら、ぜひチェックして楽しんでみてください。

それでは、快適な SDR ライフをお楽しみください!