前回の記事では、USBシリアルモジュールのmicro USBコネクタ部分が壊れてしまった話を書きました。

「修復しなきゃ」と思いながらも、ここ最近は忙しくて放置状態が続いていました。ようやく時間が取れるようになり、基板も手元に残っていたので、修復ではなく、思い切って最初から作り直すことにしました。

今回は、多少手荒に扱ってもコネクタ部分が壊れないように工夫を加えながら作成したので、その記録をまとめてみます。

中華製で@100円程度のシリアルモジュールですが、USB ケーブルを何度も抜き差ししていたところ、とうとうコネクタ部分がポロリと外れてしまいました。

壊れた原因についてですが、これは決して中華製だから粗悪品だったというわけではありません。完全に私の使い方が悪かっただけです。

こうした背景もあって、今回は根本的な解決にはなりませんが、いくつか対策を講じながら、モジュールを一から作り直しました。

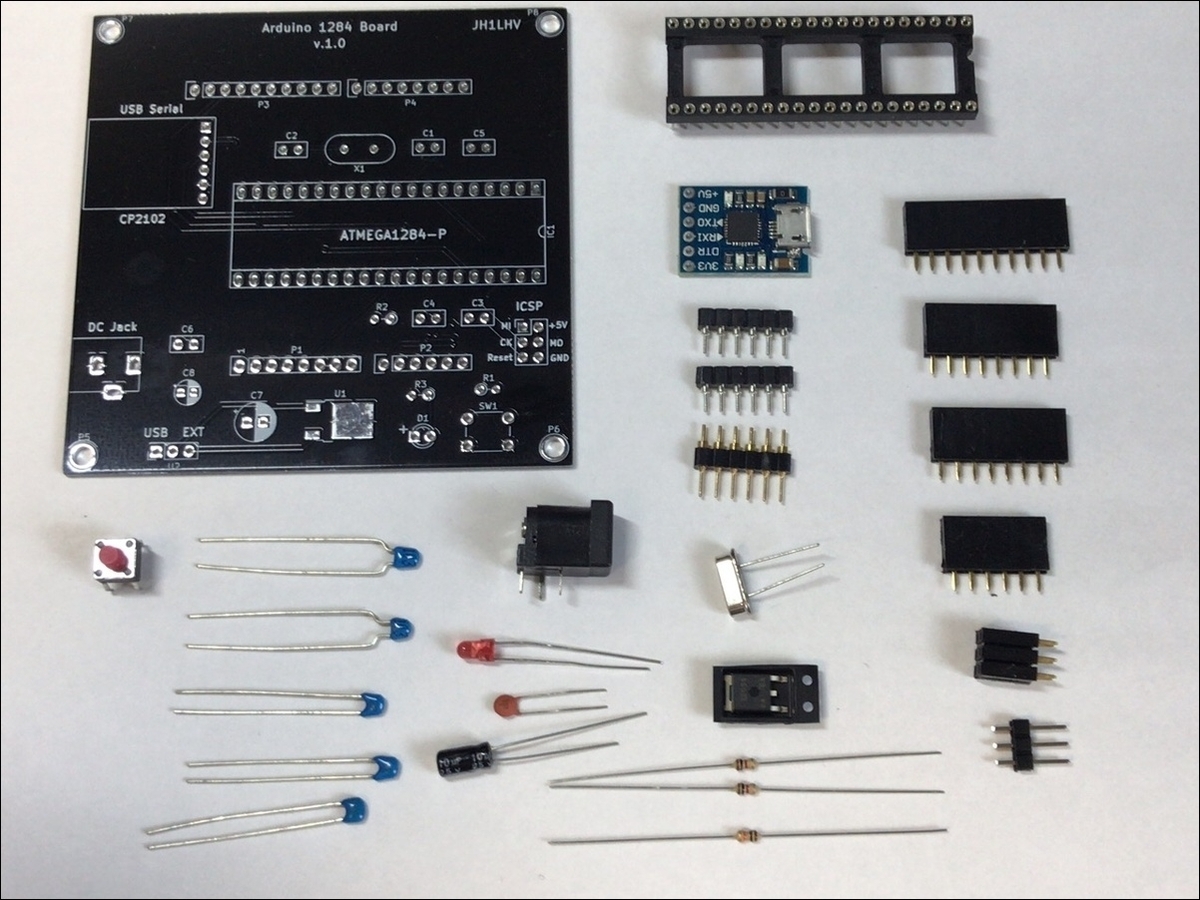

今回の作業では、ハンダ付けを始める前に、必要なパーツをすべて揃えておきました。

パーツを事前に並べてからハンダ付けをするのは久しぶりです。最近は、パーツケースを探りながらその都度ハンダ付けをする、いわば行き当たりばったりの作業ばかりしていました。そのせいで効率が悪く、作業がなかなか進まないことも多かったんですよね。

やはり、キットのようにパーツを揃えてから作業を始めると、ミスが減りますし、結果的に作業全体がスムーズに進みます。

・・・とはいえ、毎回こうした準備ができないのは、日頃のパーツ整理ができていないからなんです。増える一方のストックパーツをまったく整理できておらず、正直、管理が追いついていません。

今回も、たったこれだけのパーツを探して並べるのに30分ほどかかりました。パーツ管理を効率的に行う良い方法ってないものでしょうかね。

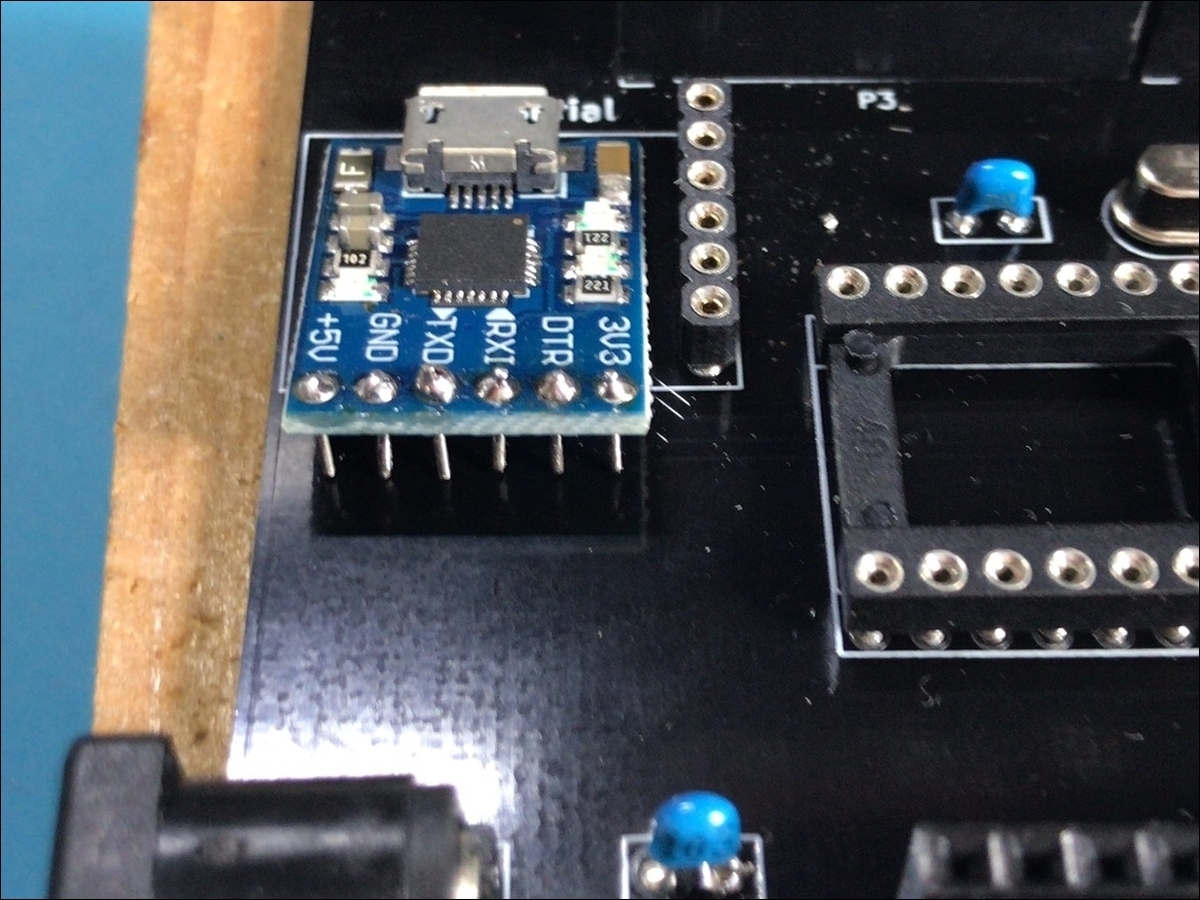

左:1作目(シリアルモジュール、USB 頭もげ)

右:2作目(頭もげ対策済み)

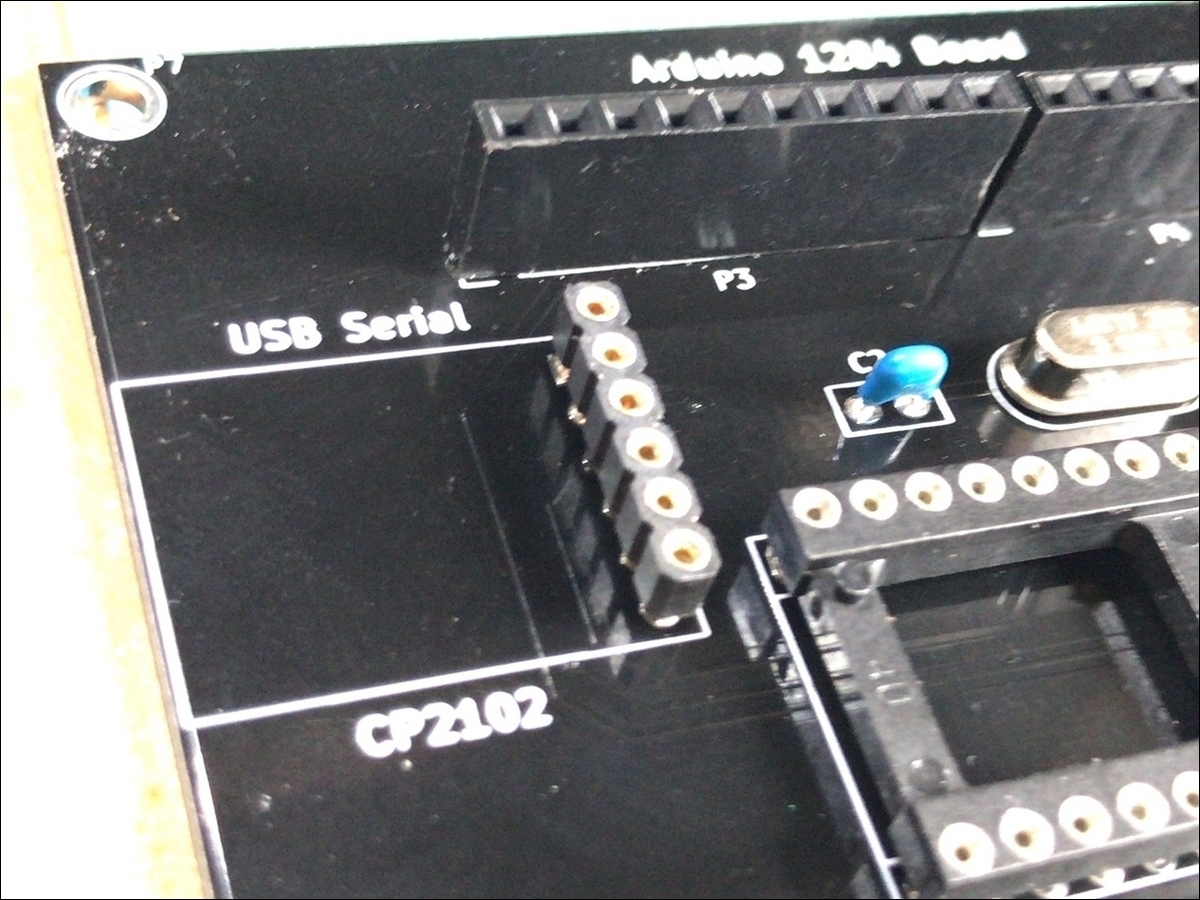

頭もげ対策 ① ~ピンソケット化~

どうせ @100 の安物モジュールです。

壊れ(もげ)たら、新しいヤツに交換すればいいんじゃないかと思いますが・・・。

モジュールの差し替えが簡単にできるように、ソケット方式に変更しました。

普通のピンソケットだとシールドを重ねた時にモジュールがぶつかっちゃうので、背が低い丸ピン IC 用ソケットを使いました。

このピンソケット(低メス)でもよかったのですが、ストックがありませんでした。

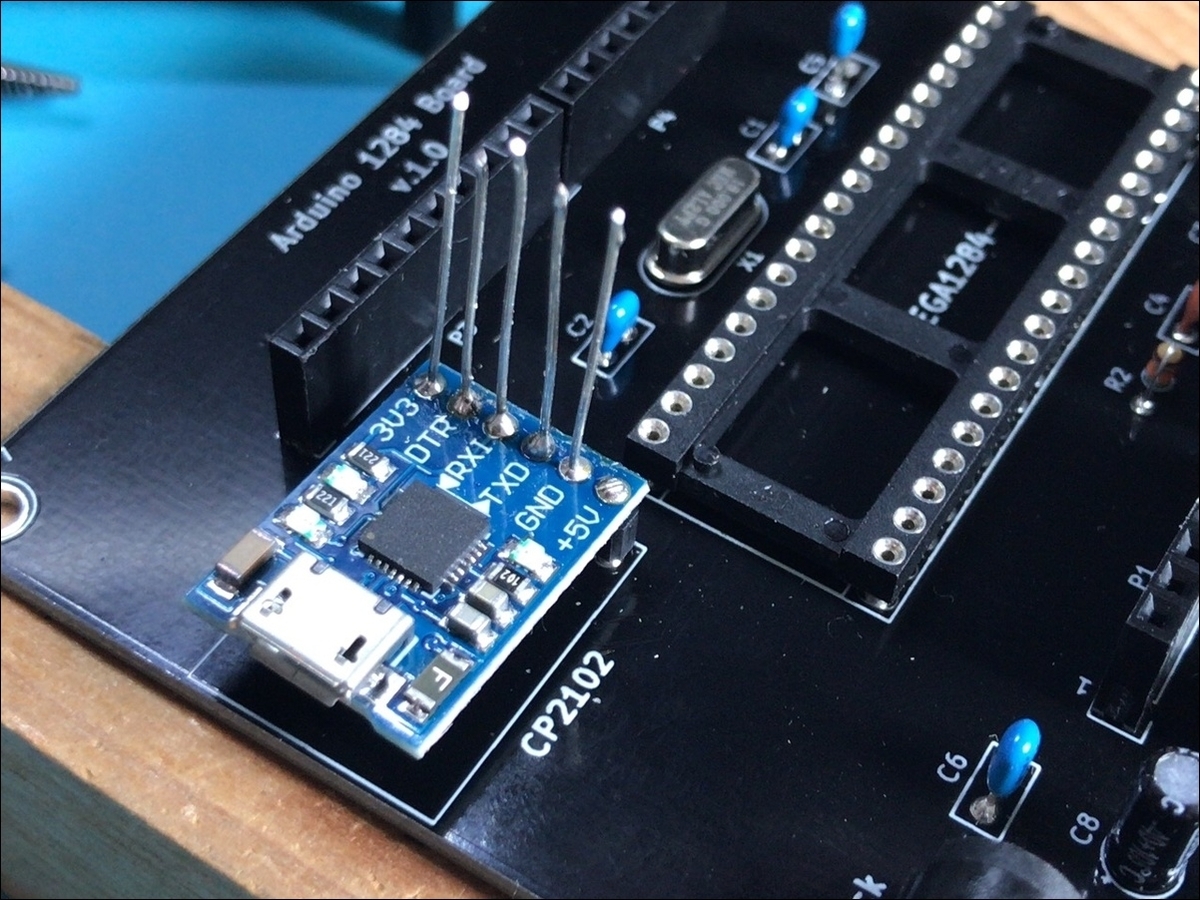

シリアルモジュールに普通のピンヘッダを使うと、ピンが太すぎて IC 用の丸ピンソケットに挿さらないので、抵抗やコンデンサをハンダ付けた時に出た線クズを使ってモジュールのピンにしました。

モジュールの上から廃材の線クズをしっかり挿して(ラジペン使って強く挿し込む)ハンダ付けします。

こんな感じです。

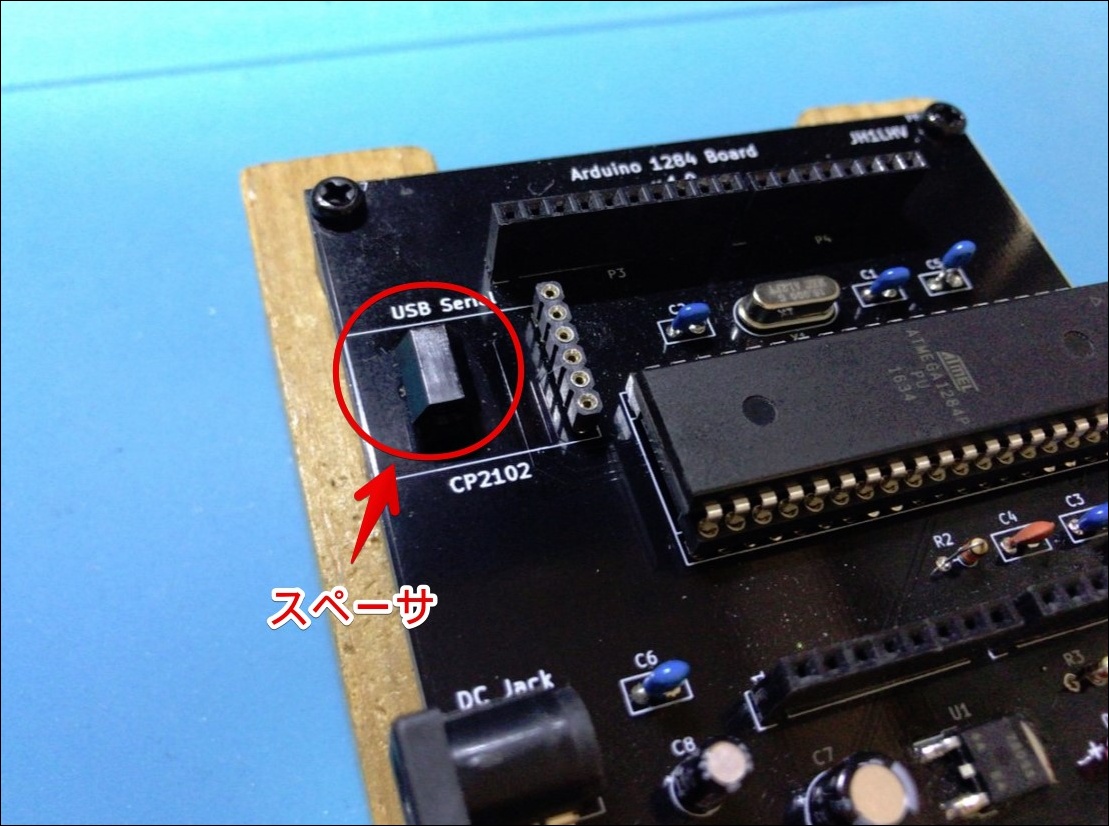

このままだとモジュールがグラつくので、こんな感じにスペーサーを接着剤で取り付けました。

頭もげ対策 ② ~シリコン接着剤で固める~

続いて。

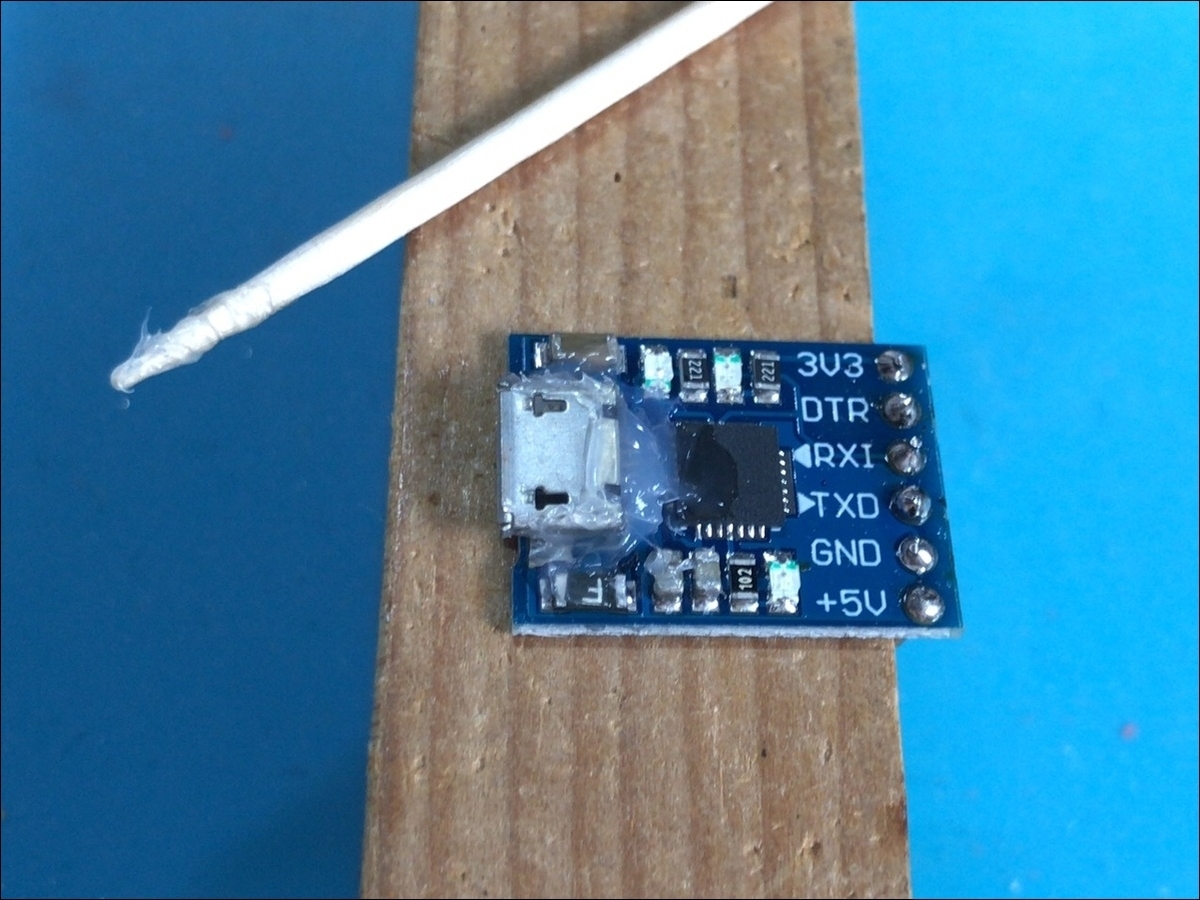

多少の力が加わっても頭が外れないようにするために、シリコン剤を使ってしっかりと固定する方法も試してみました。

信越シリコーン 万能シーリング剤 100ml 透明 KE45T-100

このシリコン接着剤は、非常に優れた絶縁性を持っているため、電気部品の固定に最適です。また、耐熱温度は180度と高く、熱を発する部品の固定にも安心して使用できます。

一般的な接着剤と比べると価格はやや高めですが、それに見合うだけの性能がある製品だと思います。

いざというときに1本持っておくと安心できる、頼もしい小道具のひとつです。

爪楊枝を使って盛りました。

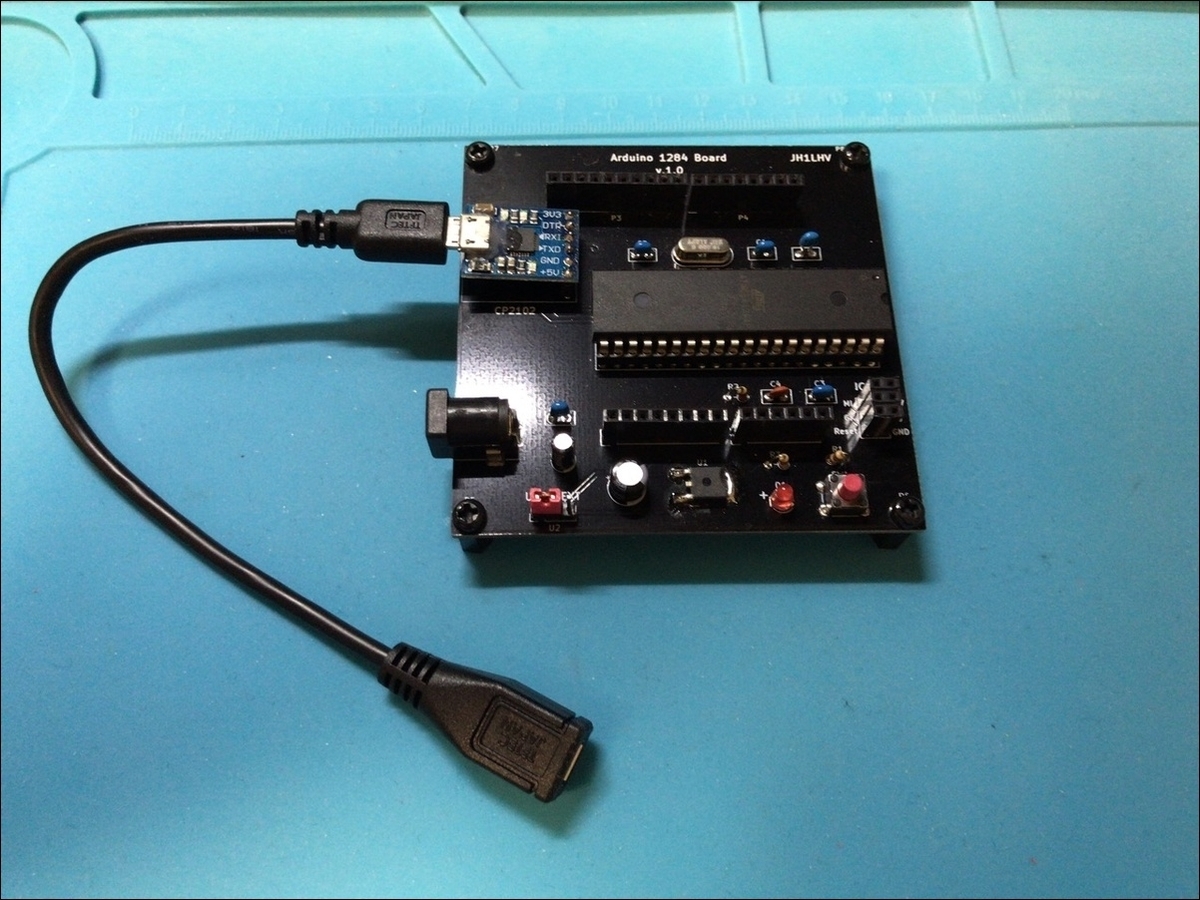

頭もげ対策 ③ ~USB micro 延長ケーブル~

やっぱりこの方法が、お手軽対策かな。

USB micro 延長ケーブル (20cm) を経由させることで、モジュールへのテンションを軽減させます。

ここまでやって思いましたが・・・

ピンソケット化と、この延長ケーブルだけで大丈夫な気がします。

シリコン接着剤で固めることまでは必要なかったかも。

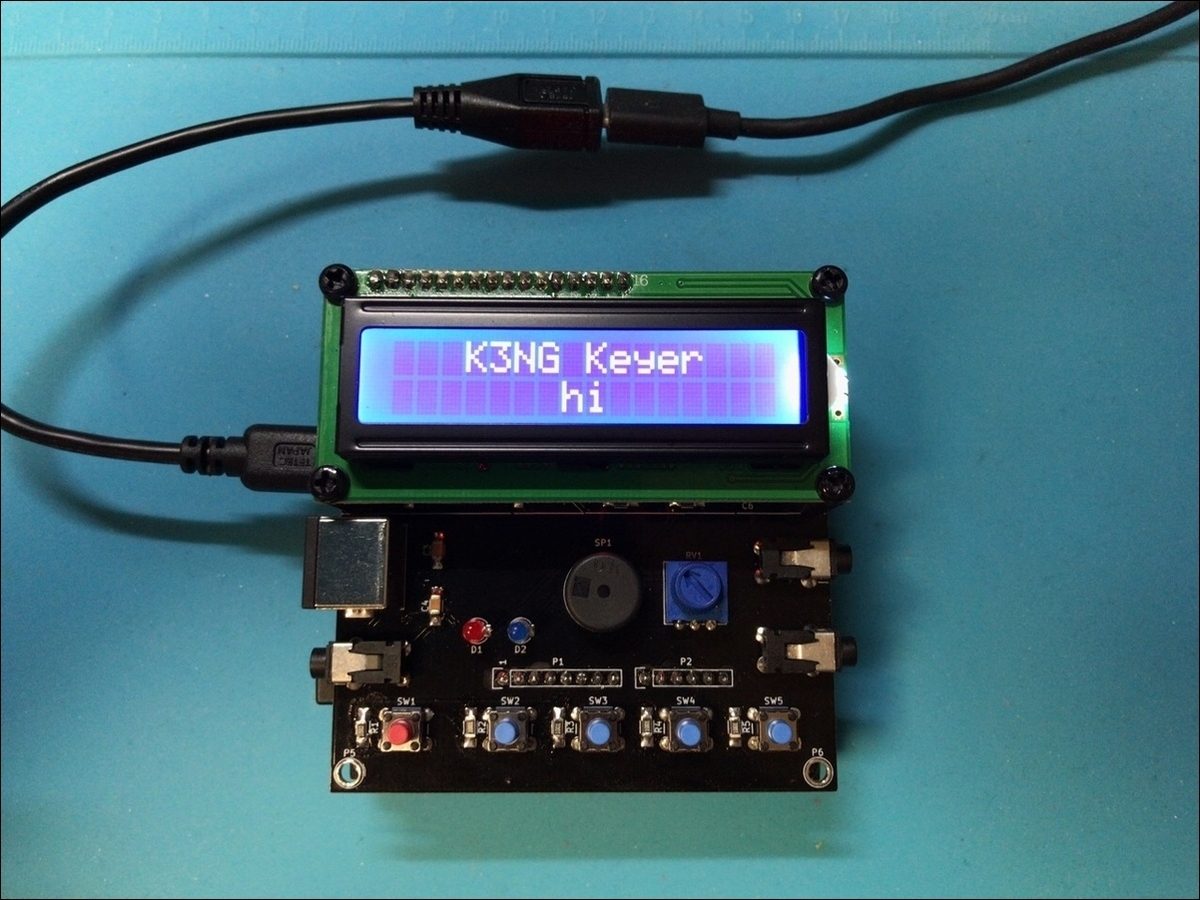

最終的に、こんな感じですかね。

この「ARDUINO CW KEYER」の話題は、まだまだ続きます!

なぜなら、K3NG のキーヤーは本当に素晴らしいと思っているからです。