今回は、盗聴波探索をはじめ、方向探知、Fox ハンティング、ARDF などで活用できる「オフセット・アッテネーター(Offset Attenuator)」を試作しました。

オフセット・アッテネーターが必要な理由

電波の方向探知をする際に、送信源に近づくと受信機は強電界エリアへ突入してしまい、S メータが振り切れてしまいます。こうなると、どちらの方向から電波が届いているのか分からなくなり、探索が難航する原因となります。そこで、送信源が強い電波を出している場合でも、受信入力を大幅に弱めることができれば、S メータを再び “中央付近” に抑えることができ、精度の高い方向探知が可能になります。

受信感度を下げる最もシンプルな方法として、一般的には抵抗を用いた 減衰器(ATT)を挿入する手段が用いられます。しかし、非常に強力な信号を対象とする場合、単に抵抗で減衰させるだけでは、狙った周波数帯の信号が依然として強く受信されることがあるほか、感度調整の幅が限られるという問題が生じます。

このような課題を解決するため、今回は「周波数をずらす(オフセットさせる)」ことで実質的に受信感度を低下させる手法に着目しました。この方式は、海外のアマチュア無線家の間で「オフセット・アッテネーター」として知られており、強い電波環境下でも効率的に方向探知を行うための有用なツールとして注目されています。今回、このオフセット・アッテネーターを試作し、その効果を検証しました。

オフセット・アッテネーターの原理

オフセット・アッテネーターは、4 MHz の発振器とミキサーダイオードを組み合わせたシンプルな回路構成の減衰器です。アンテナから入力される信号と局部発振器(LO)の信号を混合(ミキシング)することで、受信周波数のプラスまたはマイナスに低レベルの信号を生成します。

例えば、145.60 MHz の信号を受信する場合、受信機を 141.60MHz または 149.60MHz にチューニングすることで、オフセットされた周波数成分を受信することが可能になります。この仕組みにより、強い電波環境下でも受信感度を実質的に低下させ、方向探知の精度を向上させることができます。

なぜ周波数オフセットが効くのか

本来の周波数(例:145.60 MHz)で強い電波を直接受信すると、受信機が飽和し、信号強度の測定が困難になることがあります。しかし、4MHz オフセットした(例:141.60 MHz や 149.60 MHz)で受信することで、受信機のメイン帯域フィルタや自動利得制御(AGC)の特性が異なる領域で信号を取り込むことが可能になります。これにより、受信入力レベルを見かけ上減衰させる効果が得られ、高感度な方向探知を実現することができます。

(注意点)

この方式は、あくまで「周波数をオフセットすることで受信機のフィルタ帯域から外す」または「差周波数として狙った帯域を外れたレベルで見かけ上減衰させる」効果を狙ったものです。そのため、純粋な抵抗式アッテネーターとは異なり、受信機側のフィルタ構成や混合方式によってはスプリアス信号(不要な混変調)が発生する可能性があります。

「オフセット・アッテネーター」を安定して動作させるためには、可能であれば回路全体をシールドケースに収める、またはバンドパスフィルタを追加して不要な電波の混入を防ぐといった対策を検討することが望ましいです。これらの工夫により、さらに信頼性の高い動作を実現できます。

試作した回路

今回のオフセットアッテネータは、KC9ON 氏が頒布している「Fox Hunt Offset Attenuator」のドキュメントに掲載されている回路を参考に製作しました。

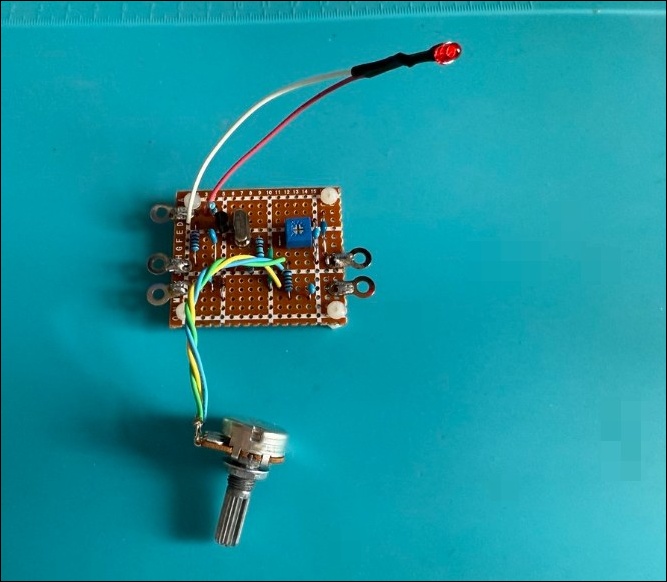

kc9on.com

今回試作した回路では、4 MHz の JFET 発振回路と混合ダイオードを用いてオフセット周波数を生成し、実質的な減衰効果を得る仕組みになっています。また、RV2 ポテンショメータを適切に調整することで、近距離における強力な信号でも S メータの飽和を防ぎ、安定した探知を可能にしています。

回路の概要

-

電源部

- 電源:9Vバッテリー (P1) から供給

- LED (D1) と直列抵抗 (2.2kΩ):電源が入っている時にLED点灯

- C1 (100nF):電源ラインのデカップリングコンデンサ

-

4MHz 発振部(JFET オシレータ)

- Q1 (MPF102):JFET を使用した発振回路

- X1 (4 MHzクリスタル):JFET と組み合わせて、4 MHz で発振

- RV2:発振器出力(振幅)を可変

-

混合部(ミキシング回路)

- アンテナ入力 (P2):受信入力(例: 145.60 MHz)

- D2 (1N4148) ダイオード:アンテナからの入力信号と4 MHz の発振信号を合成(ミキシング)して、「入力信号 ± 4 MHz」の成分を生成します。

Stripboard での製作

今回の製作では、Stripboard(veroボード)を使用しました。この基板については以下の過去記事をご覧ください。

www.jh1lhv.tokyo

高周波回路の製作では、基板のレイアウトやシールド処理をしっかり行うのが理想ですが、まずは素早く試作・実験することを優先しました。

- Stripboardの特徴

- 水平方向に連続する銅パターンがあり、ジャンパ線を最小限にできる。

- 必要な部分の銅箔を剥離(カット)するだけで回路を組める。

- 小規模な回路なら、ハンダ付け箇所が減り、レイアウトが分かりやすい。

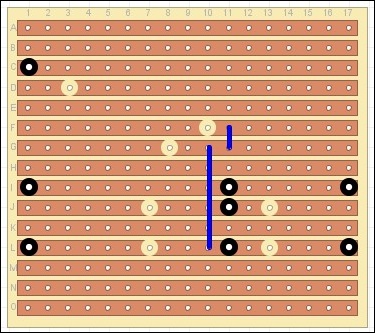

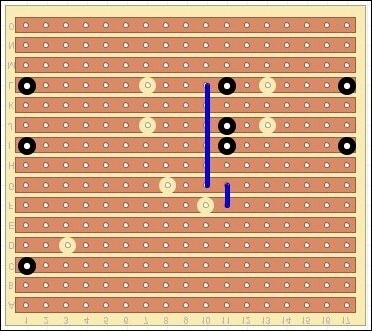

レイアウト設計ソフトの活用

パーツ配置には、DIY Layout Creator というソフトウェアを使用しました。これにより、最終的に銅箔の剥離箇所を7カ所に抑えることができるよう工夫しました。また、ポテンショメータ、ダイオード、水晶発振子といった主要パーツの向きや位置を慎重に確認しながらハンダ付けを行い、短時間で実装を完了することができました。

![]()

基板の銅箔面を表面としてパーツを配置しているため、画像編集ソフトを使用して基板デザインを上下反転させ、白丸で示した7カ所の銅箔部分を剥離します。

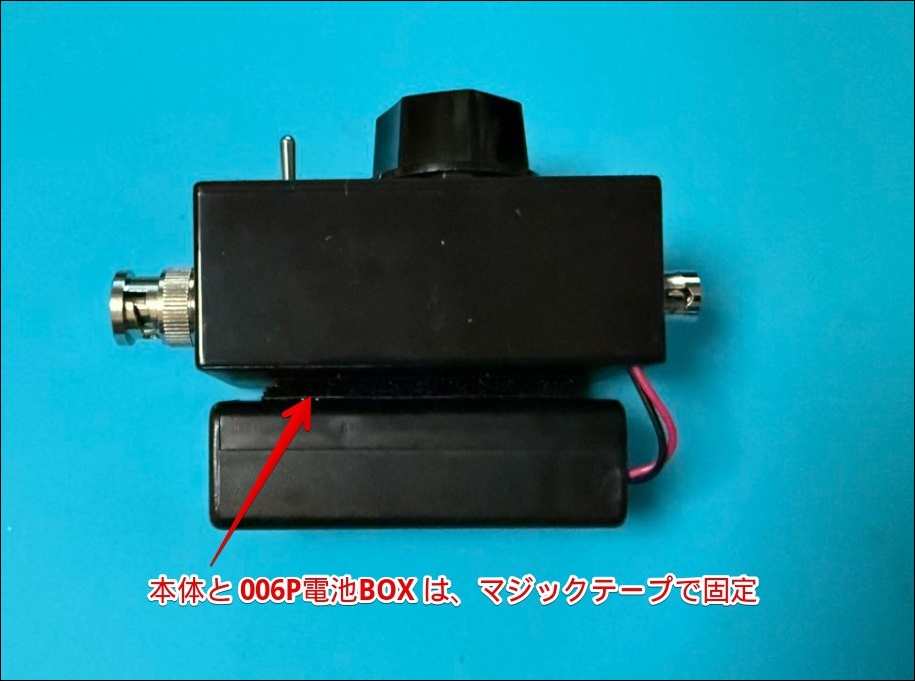

ケースへの収納

今回の製作は、Stripboard を使用した簡易的な実験レベルの構成のため、加工が容易なプラスチックケースを採用しました。ただし、最終的には、専用の基板を作成したうえでシールドケースなどの金属ケースに収納することが望ましいです。

特に、4 MHz 発振器からの不要な放射を抑えることや、外来ノイズの侵入を低減するために、以下の対策を検討することが効果的です。

- ケース内部に仕切り板を設ける

- 導電性テープを使用してシールド効果を高める

- バンドパスフィルタを追加する

これらの工夫により、装置の安定性と信頼性を向上させることができます。

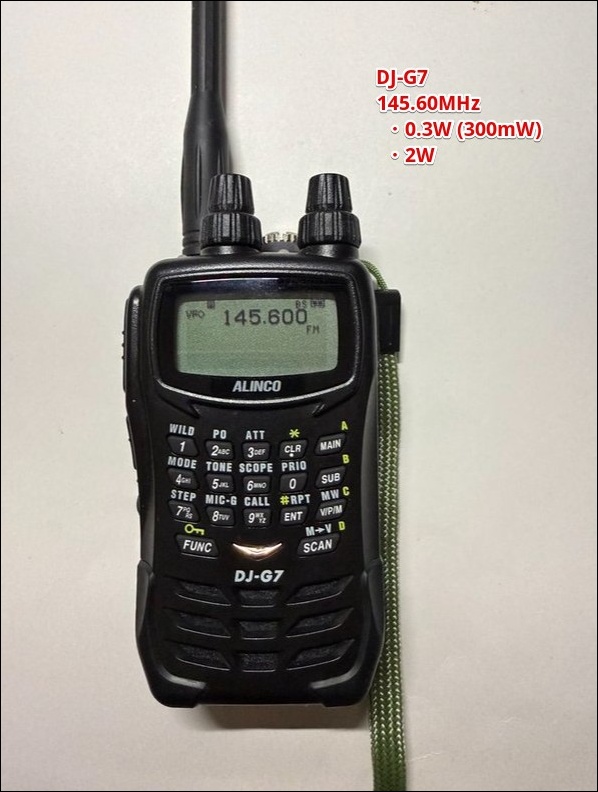

組み立て後の動作確認は、ハンディ無線機の DJ-G7 で送信し、UV-K5 で受信する方法で試験を行いました。

減衰レベルの確認

SSG から 145.60MHz 0dBm を入力して、+4MHz シフトした周波数の 149.60MHz を tinySA で確認しました。

本体 SW の BYPASS(スルー)側 → -36.1dBm

本体 SW の ATT(Max)側 → -60.1dBm

試験

アルインコ製ハンディ無線機 DJ-G7 を使用し、受信機として改造した UV-K5 の近くに配置して試験を行いました。送信出力は 0.3W(300mW)および 2W に設定し、それぞれの条件でオフセット・アッテネーターを挿入して受信レベルの変化を確認しました。なお、DJ-G7 と UV-K5 のアンテナは付属のヘリカルアンテナを接続しました。

DJ-G7

145.60MHz で 0.3W(300mW)と 2W の出力で送信しました。

UV-K5 の受信周波数は、4MHz シフトした 149.60MHz に設定します。

DJ-G7 0.3W(300mW)送信時:-64dBm(S9 + 29)

DJ-G7 2W 送信時:-56dBm(S9 + 37)

結果と今後について

市販の盗聴器は送信出力が 5mW ~ 20mW 程度であるため、今回試作したオフセット・アッテネーターを使用すれば、屋内に仕掛けられた盗聴器を見つけることが可能でしょう。一方、アマチュア無線の Fox ハンティングや ARDF で使用される送信機は 1W ~ 5W 程度の出力を持つため、今回の試作品の減衰量だけで対応するのは難しいかもしれません。

今回の試験では、オフセット周波数の減衰量は約 -60dB となりました。当初期待していた 80dB には届かず、約 20dB 低い結果でした(この値は KC9ON 氏のブログでも報告されている数値と一致しています)。この結果を踏まえると、さらなる改良が必要です。具体的には、オフセット周波数を 4MHz だけでなく、8MHz や 12MHz にも切り替えられるようにすることで、より大きな減衰量を得られる可能性があります。

今後は、この改良を考慮しながら基板化を進め、オフセット周波数の切り替え機能を搭載するなど、さらなる性能向上を目指したいと考えています。