QRP とは。

ウィキペディアによれば、

QRP(QRP運用)とは、アマチュア無線において空中線電力を低減して運用することである。Q符号で「こちらは、送信機の電力を減少しましょうか?」を意味する"QRP?"に由来する。QRPの対義語はQROである。

また、電波法には「無線局を運用する場合においては、空中線電力は、(中略)通信を行うため必要最小のものであること」と定義されています。

♢ ♢ ♢ ♢ ♢

430 メガをワッチしていたある日のこと。

59 で入感です。

こちらは2階の部屋からハンディ機で QRP 運用しています。

アンテナは付属のヘリカル、QRP の1ワットで信号弱くてご迷惑をお掛けします・・・

ん~。

確かに、送信パワーだけで言えば1W(5Wまでが QRP)なので、QRP には違いありません。。。

ただ、わたしとしては、ハムの QRP といったら送信パワーのことだけじゃないと思っているんで・・・

と、今日はそんな話です。

♢ ♢ ♢ ♢ ♢

アマチュア無線での QRP 運用、これはまさに「アンテナ技術の凄さ」を象徴しています。QRP とは、小さな送信パワーでも、しっかりと相手に電波を届ける技術のこと。つまり、この運用ではアンテナの性能が非常に重要になってくるんですね。

現在は自作無線機が珍しくなったため、QRP は単に「5W 以下の送信出力を持つ無線機」として捉えられがちです。特に、V/UHF バンドのハンディ機が一般的で、これを使う際にはアンテナの改良が不可欠です。どれだけパワーが小さくても、クリアな通信を実現するためにはアンテナがカギとなるわけです。

また、QRP 愛好家の中には、より良い交信を目指して、場所選びにもこだわる方がいます。山頂や高層ビルなど、通信に適したロケーションで運用することで、パワーが小さくても遠くまで信号を届けることが可能になるんです。

ただ、室内でハンディ機を使って QRP 運用を行う場合、実はアンテナの性能が不十分なのが問題であることが多いんですよ。「信号が弱いのは QRP だから」と言われることもありますが、実際はアンテナの質によるところが大きいんです。

QRP の本質は、「相手にメリット 5 でしっかりと信号を届けること」。相手にクリアに通信内容を伝えられることが何よりも重要です。QRP 運用では、送信出力は小さくても、相手がしっかりと受信できる状態であることが大前提なんです。

アンテナの性能が低いと、送信される信号の強度だけでなく、受信能力も低下してしまいます。結果として、交信できる範囲が極端に狭まってしまい、楽しみも半減してしまうでしょう。

ですが、ちょっとした工夫で、例えばアンテナを室外に設置するだけで、通信範囲が広がり、アマチュア無線の楽しさがぐっと増すはずです。アンテナに少し手を加えるだけで、新たな世界が広がるんですよ。

QRP 運用は、その難しさと同時に楽しさもあります。今日はそんな QRP の重要な要素である「送信出力」と「アンテナ」、そしてそれらが関係する「実効輻射電力」に焦点を当ててみたいと思います。

♢ ♢ ♢ ♢ ♢

実効輻射電力とは、

「空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。」(電波法施行規則第2条第1項第78号)

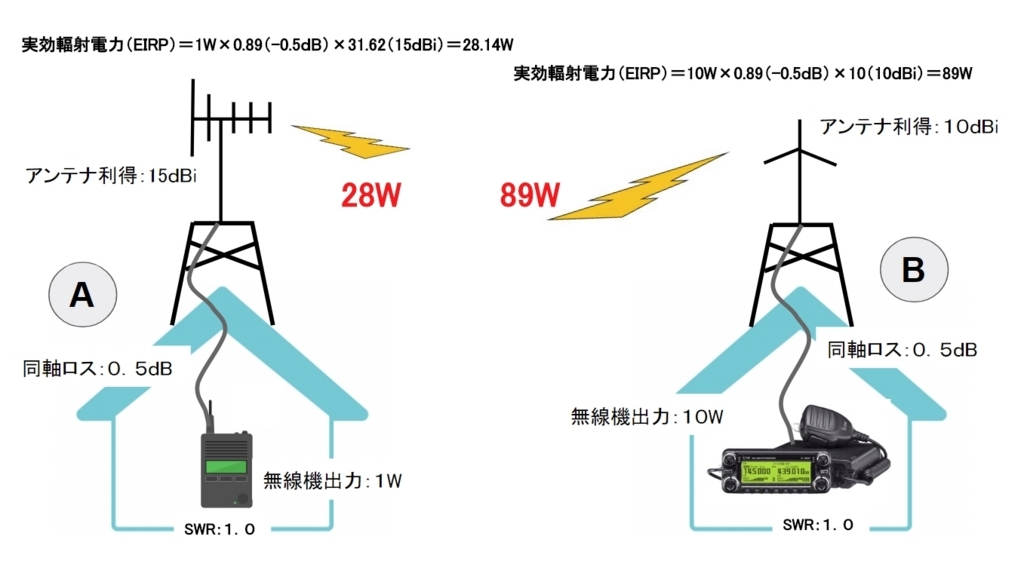

送信機からの出力をパワー計で測定してピッタリ 10W だったとします。

でもこの 10W。

送信機自体の性能やスペックの話であって、実際にアンテナから外に放射される電力とは違います。

実際には送信機とアンテナは同軸ケーブルで接続されていて、そして空間へと放射されます。

この送信機とアンテナまでの同軸ケーブルのロスや、アンテナのマッチングなどによって、実際に放射されるパワーは変化するわけです。

送信機の出力である 10W は、同軸ケーブルのロス分だけ減衰してアンテナへ伝わり、そして今度はアンテナの利得分だけ電力は増幅されて空間へと放射されます。

図中の A は、ハンディ 1Wで、2dBi のヘリカル。

本当に放射される電力の実効輻射電力(EIRP)は 1.585W となります。

図中の B は、同軸ケーブルのロス(給電線損失)が 0.5dB、アンテナのゲインが 10dBi、アンテナとの整合が完全にとれていると仮定すれば、本当に放射される電力の実効輻射電力(EIRP)は 89W です。

アンテナゲインの dBi の i は、アイソトロピックアンテナと呼ばれる完全等方性アンテナを基準にした絶対利得を表していて、isotropic の頭文字 i を付けて dBi と表記しています。

そしてこの dBi を基準にした実効輻射電力を EIRP(直訳すると、実効等方性輻射電力)と呼んでいます。

実はこのアイソトロピックアンテナですが、これは理論的な点アンテナのことであり、電波をすべての方向に同一強度で放射するという、まるで夢のアンテナなのです。

一方、半波長ダイポールアンテナを基準にした相対利得は dBd と表記され、この dBd を基準にした実効輻射電力を ERP と呼んでいます。

私としてはハムの実運用を考えると、実態がつかめない dBi を使うより、半波長ダイポールアンテナを基準にした dBd を使った方が現実的じゃないかと。

余談ですがハムのアンテナカタログの利得表記はほとんどが絶対利得の dBi を使ってます。

これは dBi の方が、相対利得の dBd より少しだけ大きな数字として見せることができるからで、営業的なことを考えての数字のマジックなんだろうと思います。

もう少し正確にいうと、カタログスペックとして dBd を使うとなると、すでに半波長ダイポールの絶対利得は 2.15dBi とわかっているので、この分だけ低い数値を掲載する必要があるということです。

最後の添え字を i にすることで、利得を少しでも大きく見せる・・・そんなセコイ理由なのかな、と勘ぐりたくもなってしまいます。

ちなみに半波長ダイポールアンテナ基準の相対利得 dBd で考えると、

図中の B は、

dBd = 10W × 0.89 (-0.5dB) × 6.1 (10dBi - 2.15dBi) = 54.3W

となり、 dBi 表記の場合と比べて 30W 以上の違いがでてしまいます。

で、これは 10W のパワーで送信すると、ダイポールアンテナから 54.3W で送信した時と同じ電波の強さになるということです。

(dBi 表記なら、理論的なアンテナから 89W で送信した時と同じ電波の強さになるということ。)

仮にハンディ局の A が、15dBi の八木アンテナを使うと、

今度は1W のハンディ機の実効輻射電力は、約 30W にパワーアップします。

しかも耳の感度も桁違いに改善されます。(30W のブースターを挿入するより絶対マシ。)

さらにハンディ局が、20dBi のスタックアンテナでも上げようものなら、実効輻射電力は B と同じ 89W となり、A、B 双方で同じ電力です。

これぞ QRP です。

小さなパワーで、信号をしっかり相手に届けています。

♢ ♢ ♢ ♢ ♢

ということで、

QRPer は卓越したアンテナ技術を駆使して、いかに相手に強い電波を届けられるかが腕の見せ所であるというわけです。

「QRP だから相手に弱い信号で届いても構わない・・・」と考えるより、

「QRP なのでアンテナ関係に力を入れてます・・・」と答える方がベストなのではないでしょうか。

10mW の微弱な QRPp でも相手に 59+ の信号を届けて、そして相手の信号も 59+ で受信する・・・

そんな高度なアンテナ技術と設備を持ちたいものです。

「どうだ、QTH〇〇から 10mW で送信してるぞ。電波、強いだろう!」って、言ってみたいなぁ~。