古い無線機を買ってきて一番最初にやることって、

取りあえず「電解コンデンサ(ケミコン)を交換」することだと思いますが。。。

確かに電解コンデンサには寿命があって、

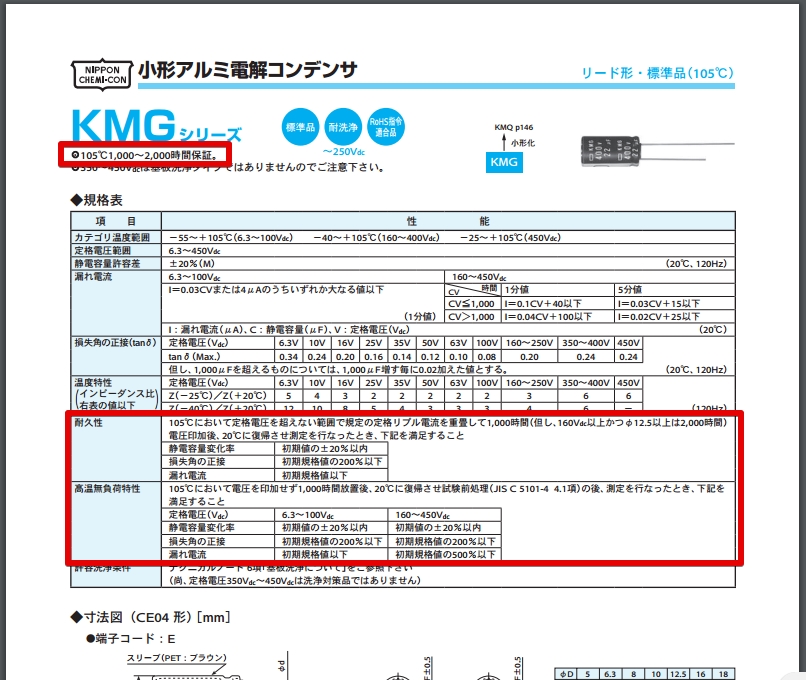

定格温度で使った場合で 1,000 時間 ~ 2,000 時間が一般的で

その寿命も10年なんて言われています。

ヤフオクの安い中古の無線機なんて

もう半世紀も前に製造されたアンティークなものばかりだし。

電解コンデンサの寿命から考えても全て交換するのが順当なようです。

特にわたしが愛用している大陸さまの電解コンデンサなんかは

古くなると液漏れが激しくなるだろう代物なわけで。。。

最初から分かってるならケミコンくらいは国産品を買えよって突っ込みが聞こえてきそうですが、

私としては、まぁ~悪くなったらまた交換すればいいやくらいのスタンスで安物を使い続けております。

(本当なら少々お高くても信頼されているメーカさんのものを使用すべきです。)

それと、寿命の話のついでにすれば、

コンデンサには「10℃ の法則」なんてのがあるようで、

使用温度が 10 ℃ 上がると寿命は2分の1に短くなり、

逆に 10 ℃ 下がると寿命は2倍になるといわれています。(アレニウスの法則)

この辺りのことを詳しくお知りになりたい方は、

「日本ケミコン株式会社」のウェブにアップされているテクニカルノート(PDF)をご覧ください。

https://www.chemi-con.co.jp/products/relatedfiles/capacitor/catalog/al-technote-j.pdf

ここで、下記の一般的な電解コンデンサ(日本ケミコン)の寿命を「アレニウスの法則」で推定すると、

ウェブに掲載されているデータシートの "105 ℃ 1,000 時間" で考えると、

95 ℃ の環境で使えば寿命は倍の 2,000 時間に延び

85 ℃ の環境ならさらに倍の 4,000 時間に延び

:

:

55 ℃ の環境になると32倍の 32,000 時間に寿命は延びることになります。

逆に、

115 ℃ の環境で使えば寿命は2分の1の 1,000 時間に短くなり

125 ℃ の環境ならさらに2分の1になり 500 時間に短くなることが推定できます。

まぁ一般的にはこんなに高温になるような環境で使用することは無いと思いますが、

・・・電解コンデンサには寿命があるということです。

で、今回は電解コンデンサの良否を ESR で判断するために、

手持ちの新品コンデンサの ESR を容量/耐圧別に計測して表にまとめてみました。

ESR って?

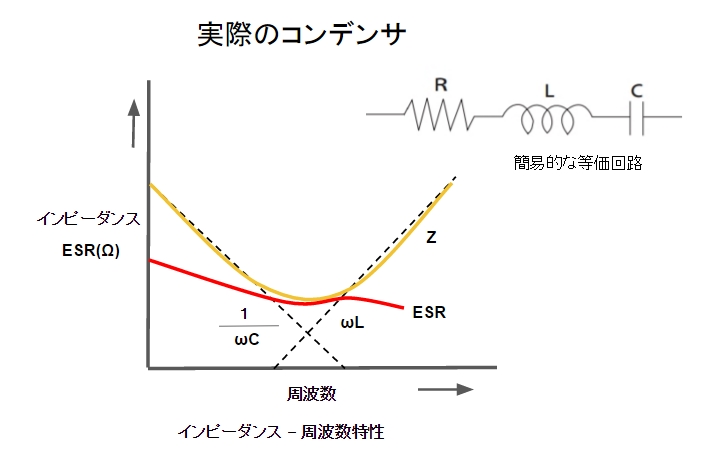

まずは理想的なコンデンサですが、

この図のように純粋に静電容量 C だけが存在する状態です。

(ありえないことですが、エネルギーの無駄がない状態です。)

理想的なコンデンサに印加する交流電圧の周波数を変化させると、

交流電流を妨げるインピーダンスは図のように

低い周波数では大きく、高い周波数では小さくなるように変化します。

周波数が高くなるにつれて、どんどんインピーダンスは低くなります。

1/ωC = 1/2πfC

純粋な容量性リアクタンスで 45° の右下がりとなります。

ところが実際のコンデンサには、

リード線の抵抗や誘電体の特性等によりわずかな抵抗成分が存在しています。

実際には、静電容量 C 以外に抵抗 R やインダクタンス L が存在するということです。

このため、周波数が高くなってもインピーダンスは低くならずにある値に落ち着いてしまいます。

ωL = 2πfL

純粋な誘導性リアクタンスで 45° の右上がりとなります。

(図は Google スライドで作成)

この時の抵抗成分 R が等価直列抵抗(ESR)と呼ばれるているものです。

ということで、ESR は0が理想ですが、

現実には容量、耐圧、種類によって、0.01 から 数Ω の抵抗が存在しています。

そしてこの ESR が 数十Ω や 数百Ω を示すようであれば、

これは明らかに壊れていて回路に大きな影響を及ぼすことになります。

低 ESR を謳っているコンデンサになるとこの値は0に近い数値になり、

オーディオ屋さんが好んで使っている高級品になります。

手持ちのケミコンの ESRを測ってみる

前置きが長くなりましたが 、ここから本日の本題であります ESR 計測のお話です。

あくまでも参考程度ではありますが。。。

使用した測定冶具は次の2機種です。

写真左が GM328A、右が DE-5000 です。

もうどこで買ったか忘れているけど手持ちのケミコンの殆どが大陸ものだったはず。。。

各容量と耐圧の中からランダムで一つだけ選び計測しました。

(・・・なので、精度的にはイマイチなので、あくまでも参考程度ということで。)

DE-5000では周波数を変化させて測定しました。

(100μF 16V → 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz の各周波数で測定)

100Hz で測定。

120Hz で測定。

1KHz で測定。

10KHz で測定。

100KHz で測定。

※ Cs モードでは測定外となったため、Cp モードに変更して測定。

周波数が上がると、ケミコンの容量自体も小さくなることがわかります。

GM328A での測定の様子。

DE-5000 での測定の様子。

電解コンデンサの ESR 値

手持ちのケミコンの ESR を測定し表にしてみました。

(常温で測定、単位は Ω)

(表は Google スプレッドシートで作成)

結果の表は小さく縮小印刷してカードケース(B8)に入れておきます。

この ESR 表は測定器と一緒に保管して、

いつでも良品のケミコンの ESR が参照できるようにしておきます。

電解コンデンサが異常になる原因の多くがこの ESR の増加であり、

ESR 値が高く異常な状態であっても、静電容量 C は正常値を示すことはよくあります。

電解コンデンサの良否の判定は、

静電容量 C よりも ESR 値で判断する方がベストであり障害解決にも有効です。

といことで、ESR が測定できる LCR メータも安くなっているので、

一つ手元に置いておくと良いと思います。

(これでケミコンをむやみやたらに交換することもなくなるはずです。Hi)

無線機のスピーカから何も音が聞こえない・・・・

直流安定化電源から出力が無くなってしまった・・・

こんな時のケミコンの ESR って数百 Ω を示すこともあるわけで。。。

ESR なんて0が理想なのに。。。

こんな大きな値になったら、そりゃ~、回路に悪影響を及ぼすにきまってます。

ということで、

手持ちのケミコンの大半が大陸のもので信頼性は(?)ですが、

何かの参考になればと・・・ ESR のことと、計測結果の表をアップしておきました。