今月、2017年6月号の「トラ技」に・・・付録で基板が付いてきました。。。

特集は「私のハイパー実験室」ということで、3つの測定器を3つの実験室(Room)に分かれて作っていくというものです。

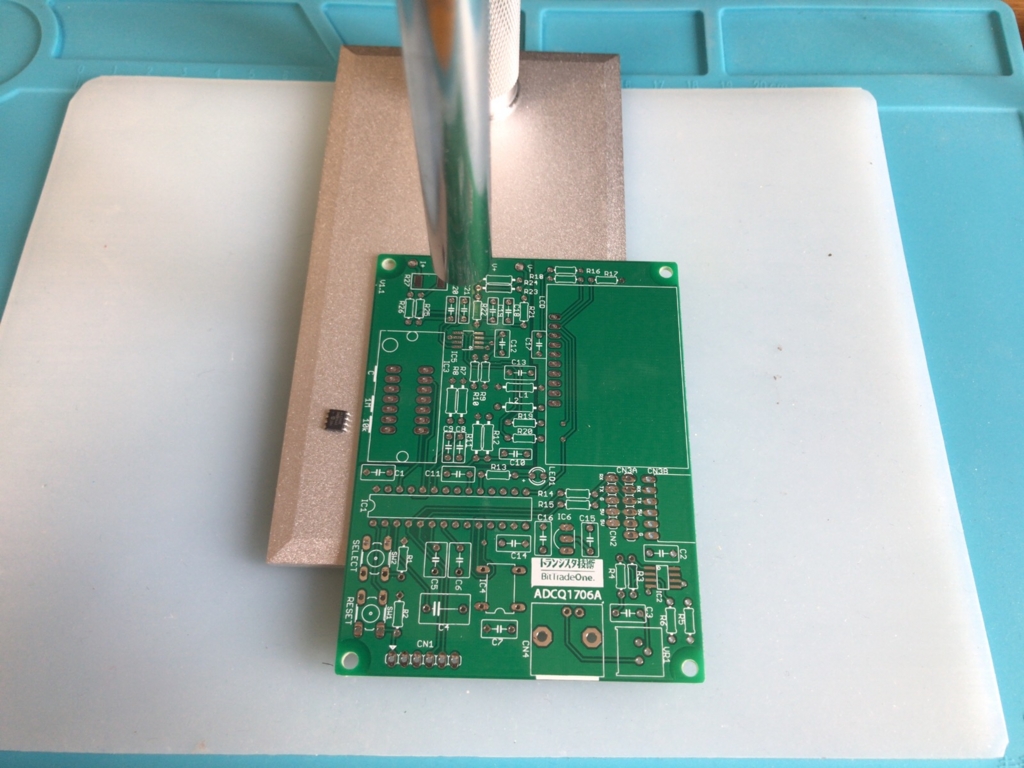

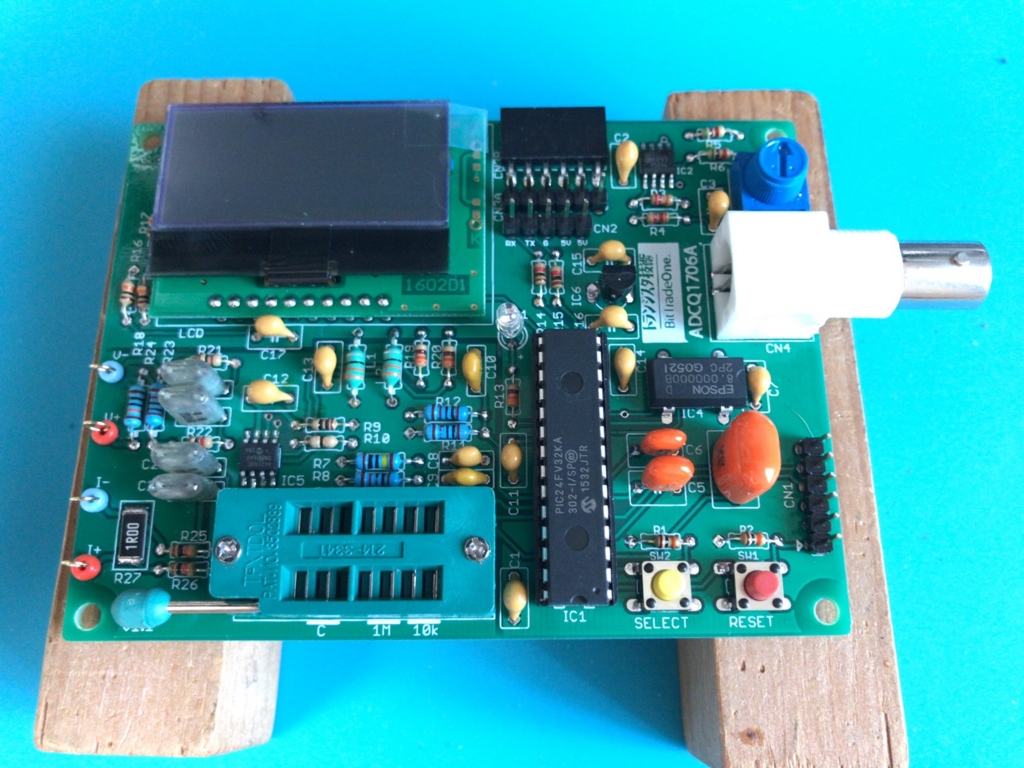

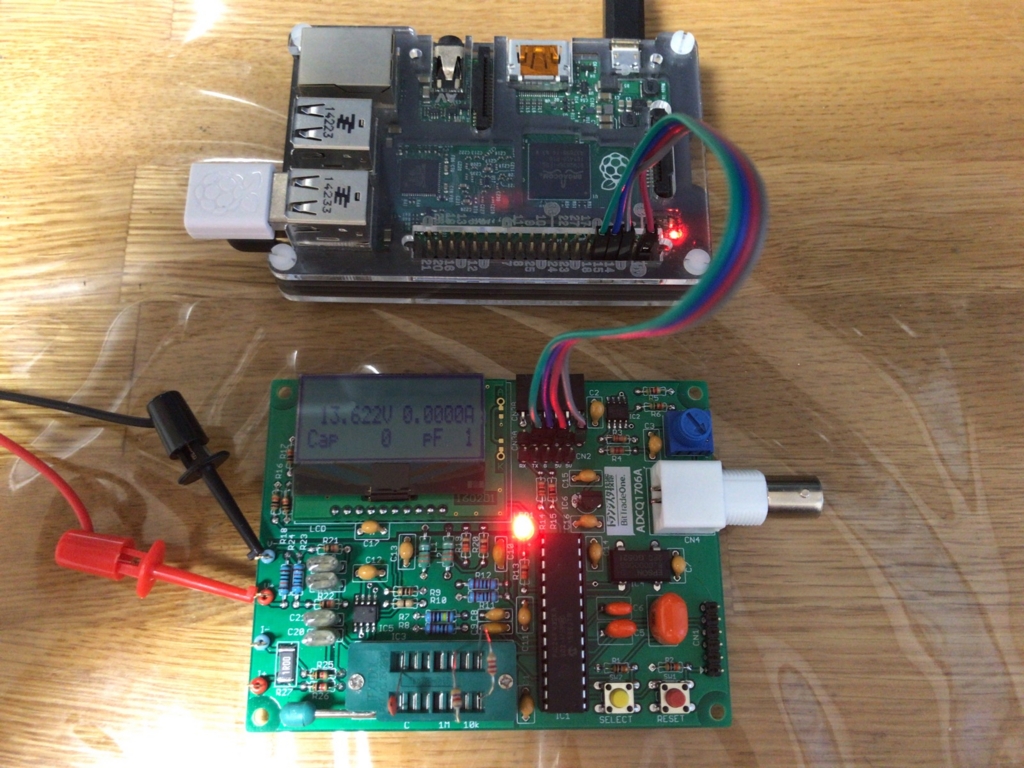

付録の基板は一つ目の実験室で製作する「ハイパー・マルチメータ」。

高機能なマルチメータということで、電圧、電流、抵抗、容量、周波数 などが同時に測定できるというものです。

Raspberry Pi か Windows PC と UART で接続して使います。

もちろんスタンドアロンでも動作します。

パソコンと連携させて、結果を2次元や3次元のグラフで描画させたり、長期間のデータを取得したり・・・ハイパーな測定が可能です。

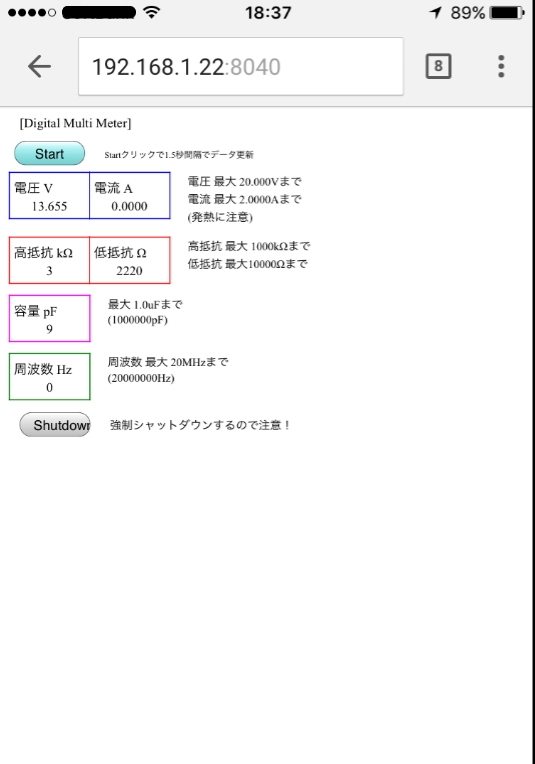

それと、ネットワーク環境でも使えるので、スマホを使ってリモコンしたり、Wi-Fi で離れたところで結果が確認できます。

ということで、

付録の基板を使わないと「トラ技6月号」そのものが無駄になりそうなので・・・

・・・って、もう5月も終わりそうですが。。。

正直言って「月刊誌の付録に基板」っていうのは、ホントのところきついですね。

パーツを集めて動作を確認するまで、普通ならひと月はかかるんじゃないでしょうか。

それも、ひとつの実験室だけ。。。

隔月、いやそれ以上の刊行でもいいくらいです。

とまぁ、いろいろ思案してるうちに、また次号がでちゃいそうなので・・・

いつもの呆れた義務感で・・・作ることにしました。

製作する

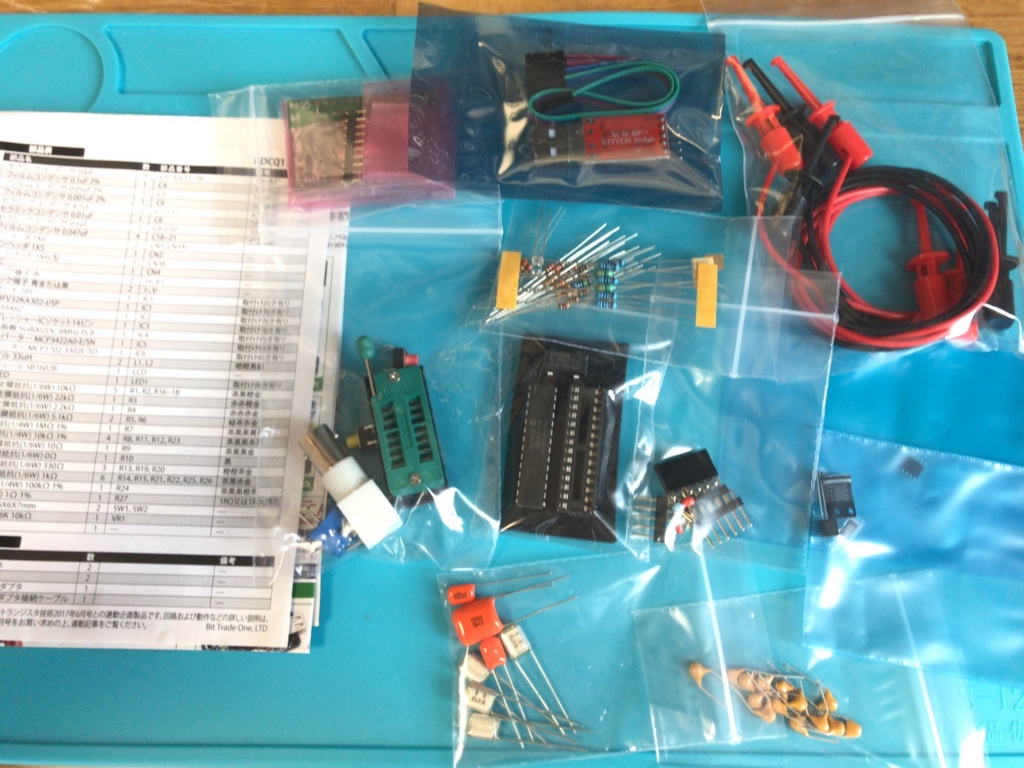

今回は、PIC、液晶モジュールなどのパーツの手持ちもなかったこともあり、

最初から部品セットを購入(ビット・トレード・ワン)することに決めました。

「トラ技」発売日の2日後に注文し、速攻で到着しました。

IC クリップや USB シリアル変換アダプタなんかも入ってきたんですが・・・

これ、いらないので、その分安くしてほしいですねぇ~。

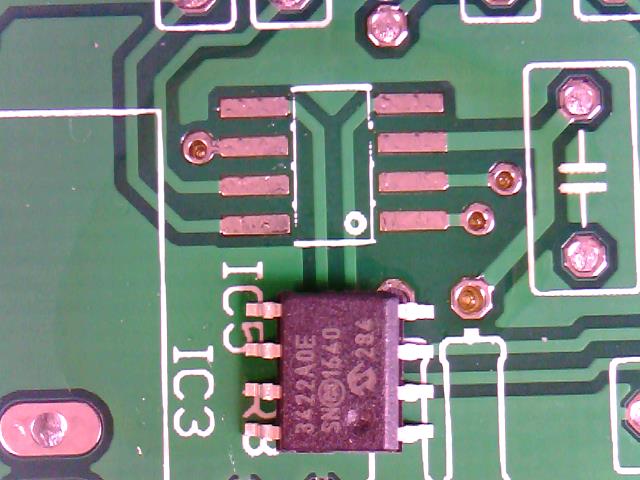

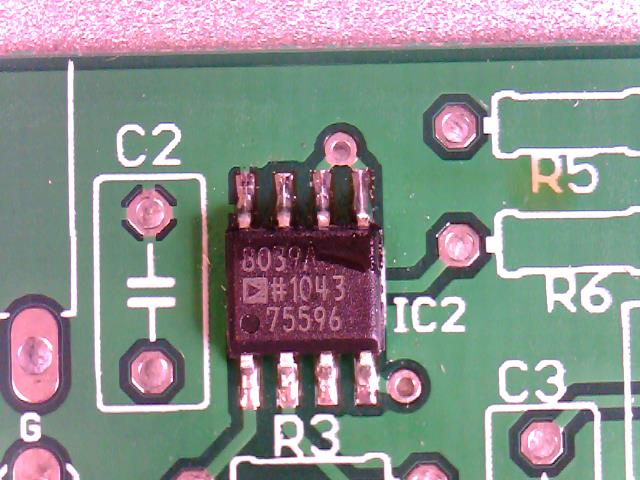

AD8039A と MCP3422A の小さなパーツはリフローでハンダ付けです。

白光のこて先 T18-S4 使って、手ハンダでもいけるとは思いますが、今回は、ホットエアガンで簡単、確実にハンダ付けしました。

上手に仕上げるポイントとしては、最初にフラックスをたっぷり塗っておくことでしょうか。

抵抗、コンデンサはそれぞれの袋にまとめて入っているので、取り付ける時に間違わないように。(注意するところは、これ位かな。)

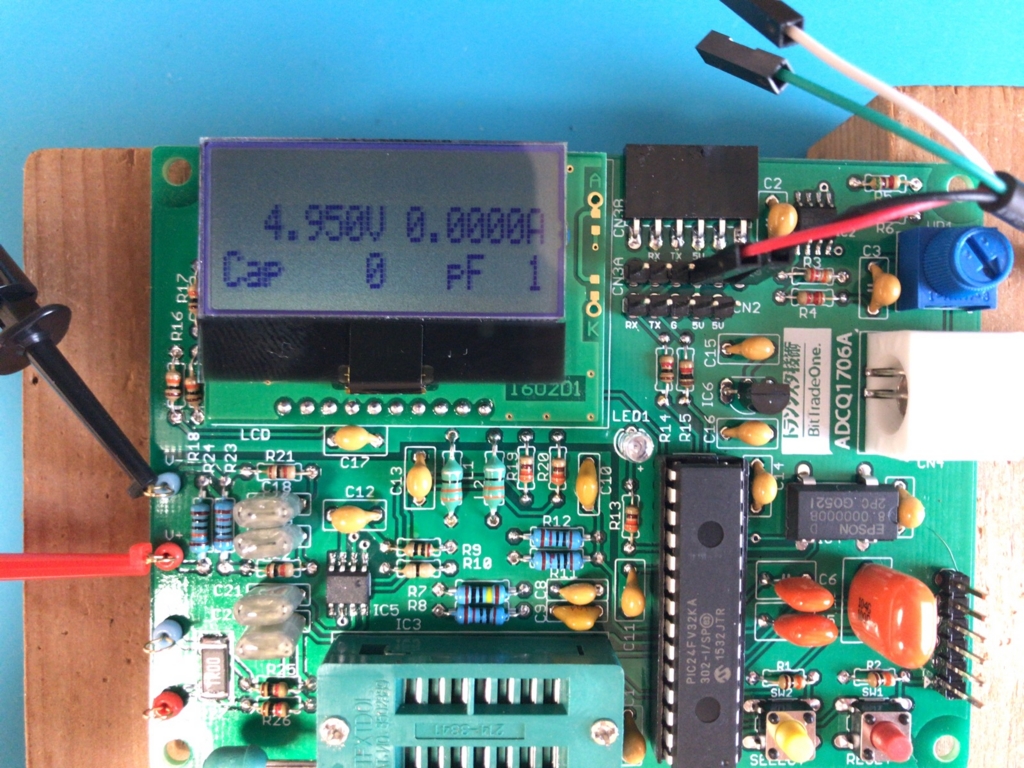

まずはスタンドアロンで動作確認です。

安定化電源の直流5Vを測定してみました。

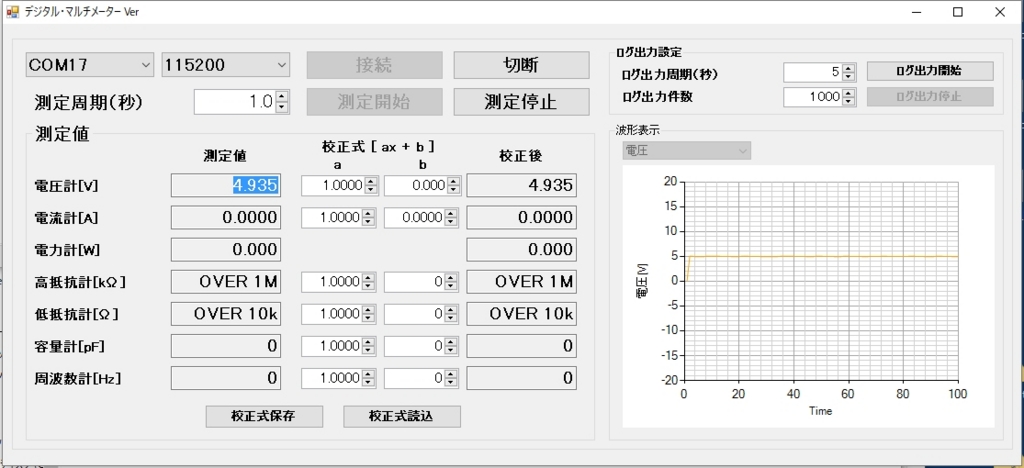

Windows PC で動かす

測定結果を Windows アプリで表示してみました。

TTL レベルの USB-シリアル変換ケーブルで接続します。

離れたところで結果を確認したければ、リモートデスクトップを使えばいいし、

私は Raspberry Pi より、この Win アプリの方が気に入ってます。

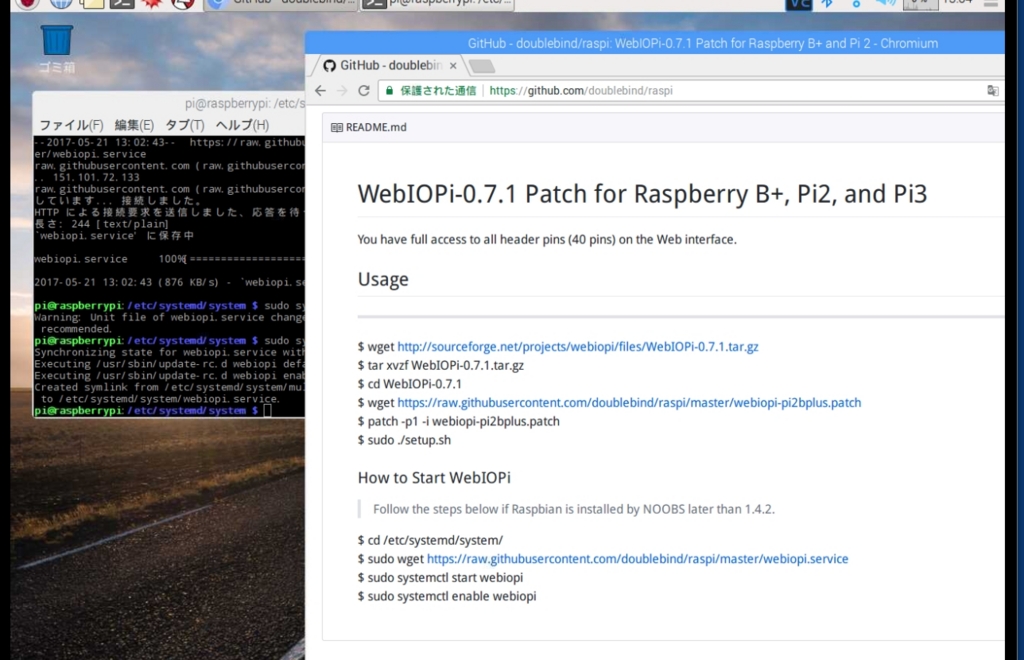

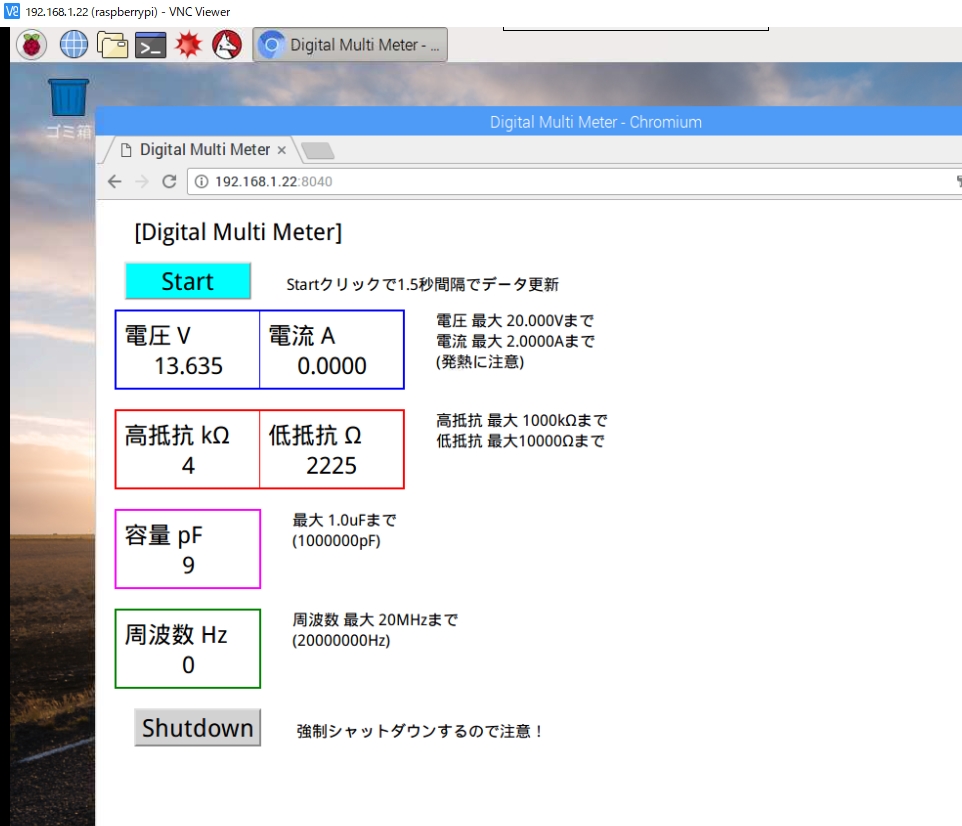

Raspberry Pi で動かす

この Raspberry Pi で動かすことが、本特集、本基板の一番のウリなようです。

Raspberry Pi をデジタルマルチメータとして使うため、

- Rasbian のインストール

- シリアル・インターフェースの有効化

- WebIOPi のインストールと config ファイルの変更

といった作業が必要です。

これらの作業については、

本誌 P71~P74 に掲載されているとおりで問題はありません。

・・・がしかし、

私の環境では、2の「シリアル・インターフェースの有効化」ができませんでした。

思いつくこと全てチャレンジしてみましたが・・・結局、有効化することはできませんでした。

ということで、Raspberry Pi の GPIO と DMM のヘッダ・ピンを接続することで続行です。

WebIOPi のインストールは記事を見ながら手入力するのは面倒なので、このサイトのコピペが簡単です。

GitHub - doublebind/raspi: WebIOPi-0.7.1 Patch for Raspberry B+ and Pi 2

GPIO 接続ですんなり動作してくれました。

計測データをパソコンへ送っている時に LED は点灯するようです。

(測定周期に同期して LED は点滅を繰り返します。)

Raspberry Pi のブラウザに表示してみました。(ローカルでの動作)

安定化電源の出力と、適当に抵抗とコンデンサを接続して同時に測定させてみました。

同じ測定結果を iPhone のブラウザで確認してみました。

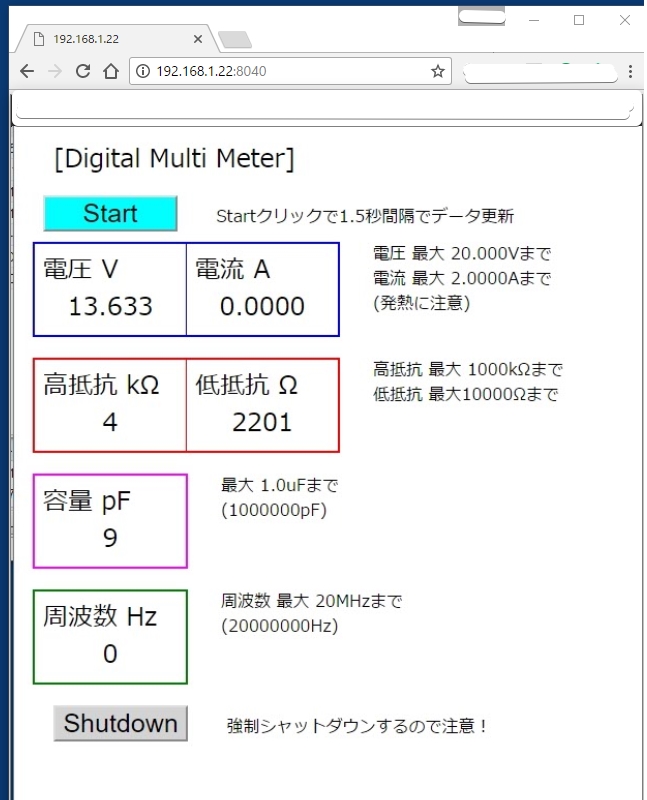

最後に Windows PC のブラウザで確認です。

Raspberry Pi のサンプルはこのように結果を表示するだけなので、

このままじゃもの足りないですよね。

Python と HTML なんだから、

あとは必要なことは自分でやりなさいってこと、なのかな。

すぐ思い付いたのが、測定結果のグラフ表示や、基準値を超えたら SNS に通知するってことだけど・・・

う~ん。もう少し暇になったら、やってみるかな。