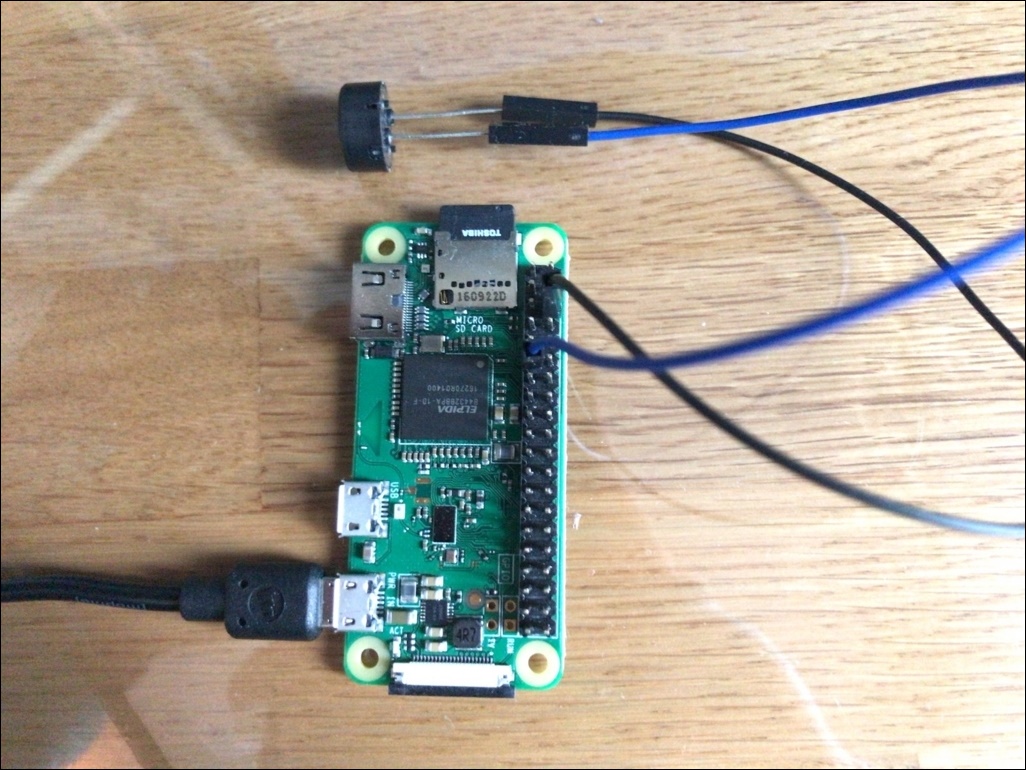

Raspberry Pi Zero W に「圧電スピーカ」を繋いで音を鳴らしてみたんですが・・・音の濁りが酷くて。

警報音とか、何か知らせるだけの音というなら、この汚い音でも我慢はできますが。

モールスを長時間に渡り聞き続けるのは・・・堪えられない音ですね。

ということで、このままこんな濁った音は聞きたくないので、少しまともな方法を考えてみました。

PWM で圧電スピーカを鳴らしているんだからその出力は矩形波で、そりゃあ、当たり前のように奇数次の高調波をたくさん含んでいます。それも、基本波より高調波の成分が強かったりするので、ホント、変な変調がかかったような濁った音になってしまいます。

対策としてはフィルタを入れるとか、いろいろあろうかと思いますが、もうあれこれ考えることはしないで、ちゃんと正弦波を作って鳴らすことにしました。

で、今回採用したのは、Twin-T という正弦波発振回路です。

トランジスタひとつと少量のパーツだけという、とってもシンプルな回路構成で作ることができます。

この Twin-T は、簡単な回路で正弦波が作れるので、ハムの世界ではモールス練習機として多用されており、それこそ、ネットを検索することで、数え切れないほどの Twin-T を使った実用例を見つけることができます。

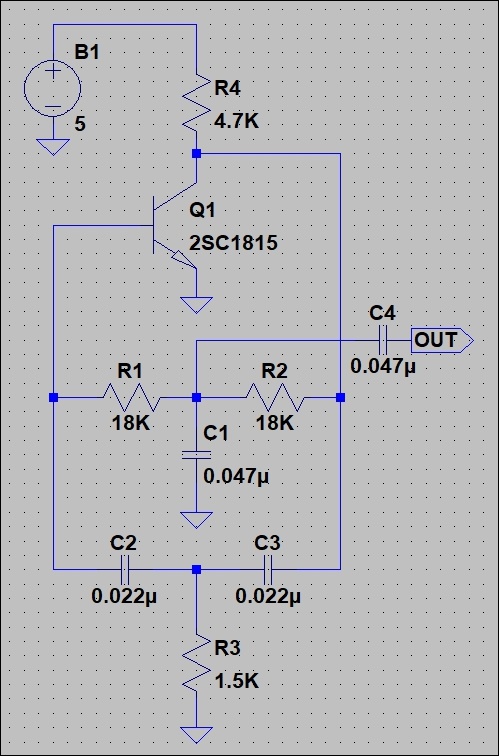

Twin-T 回路

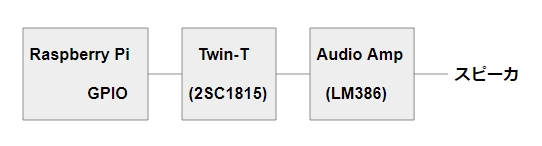

構成として、こんな感じです。

Twin-T 回路の出力を LM386 でアンプしてスピーカを鳴らします。

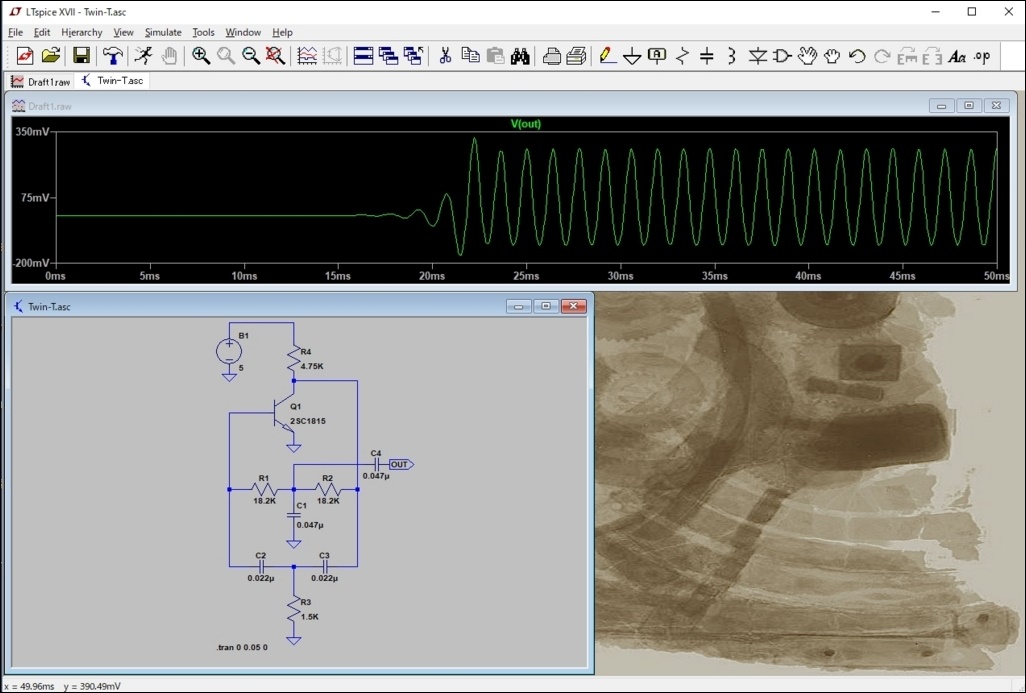

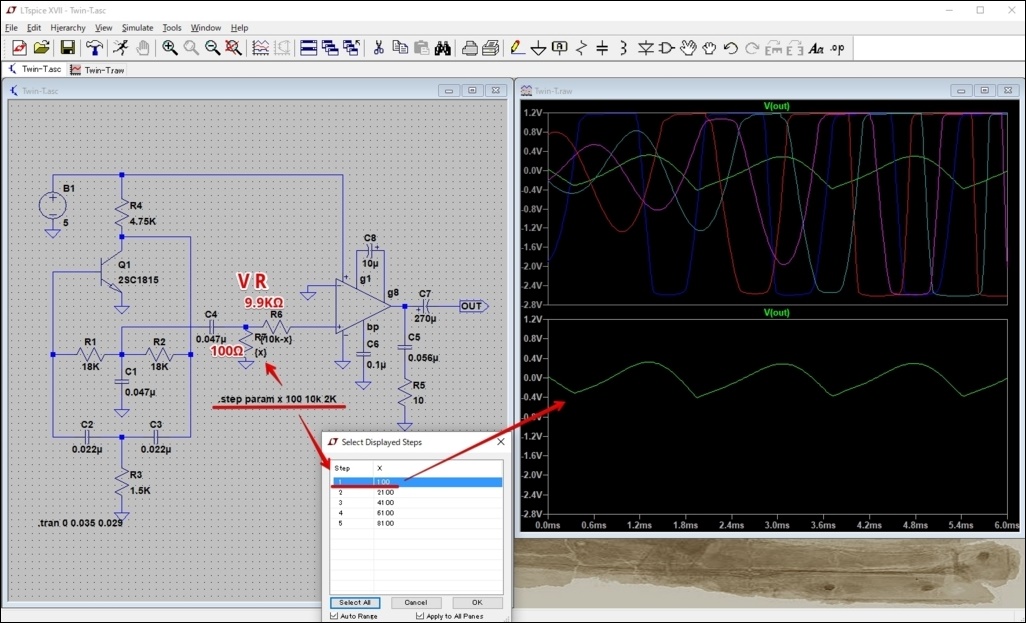

LTspice で、回路の動作を確認してみました。

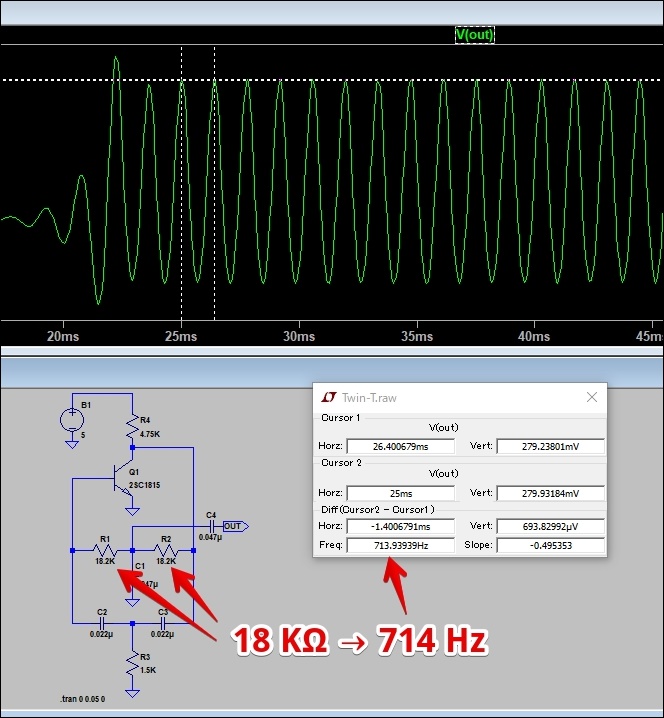

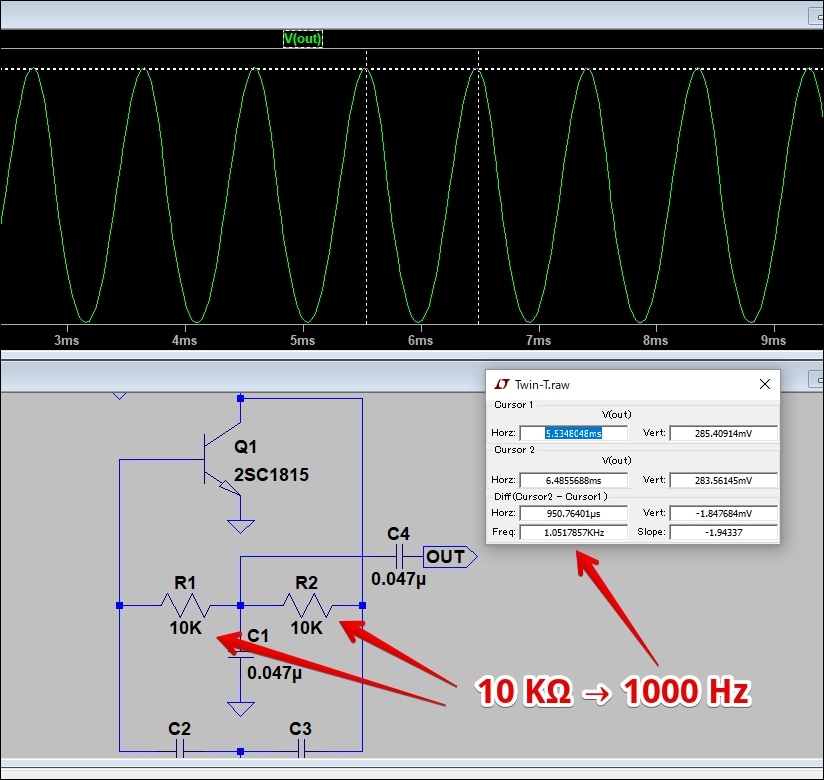

Twin-T の回路定数を変化させながら LTspice XVII でシミュレーションしてみました。

発振周波数は、R1 と R2 で変更できます。 (R1=R2)

R1 = R2 = 18KΩ で発振周波数は 714 Hz になっています。

R1 = R2 = 10KΩ にすると、1,000 Hz となり、少し高くなりました。

| R1, R2 | 発振周波数 |

| 5K | 1600Hz |

| 10K | 1000Hz |

| 15K | 820Hz |

| 18K | 714Hz |

| 20K | 677Hz |

| 23K | 627Hz |

| 25K | 590Hz |

ここは好みもありますが、わたしは R1 = R2 = 18KΩ の 約 700Hz に決定です。

まぁ、最終的に基板化するときは、ここのパーツは、VR (R + VR) にしようかと思います。

さて、次は LM386 のオーディオアンプを追加して、シミュレーションしてみます。

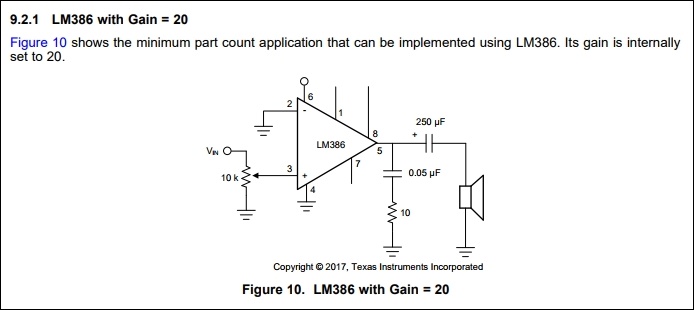

使用する回路は、Texas Instruments のデータシートに掲載されている、テスト回路そのままです。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lm386.pdf

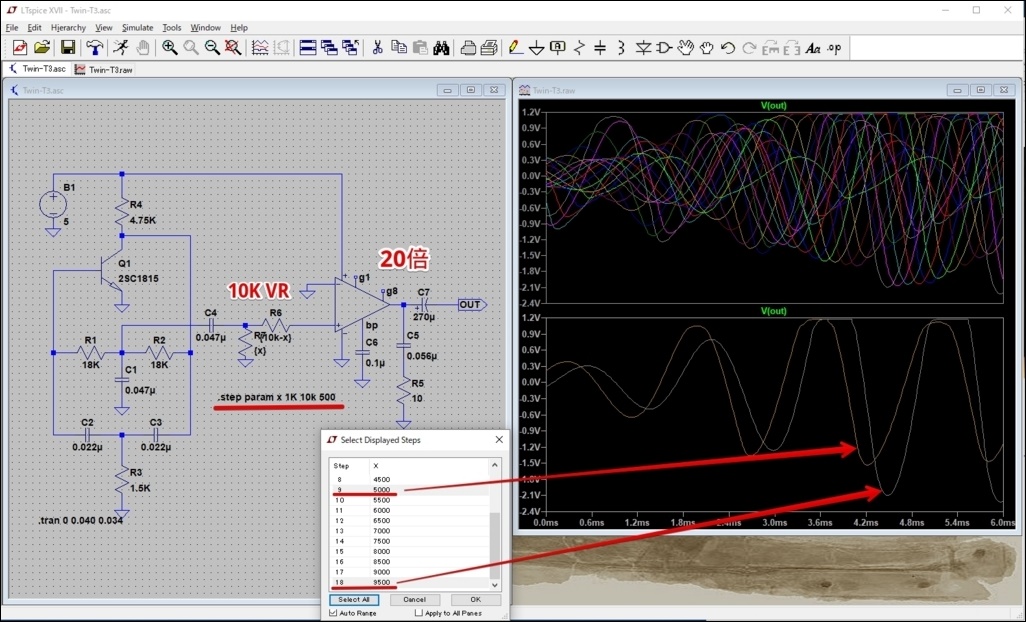

この回路で 20倍 のゲインが得られます。

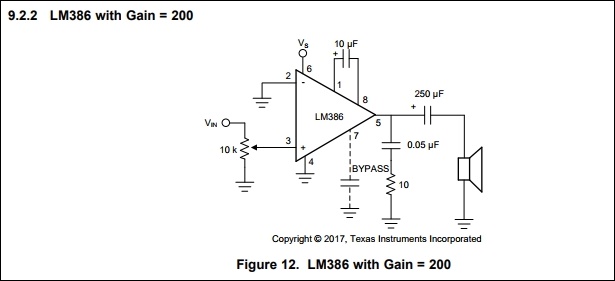

ピン1と、8の間に 10uF のコンデンサを追加すると、ゲインは 200 倍になります。

まず、200倍 の回路から。

波形がサチって歪が激しすぎです。

画像では分かりずらいですが、ボリュームを一番最低に絞ってみても・・・綺麗な正弦波になりません。

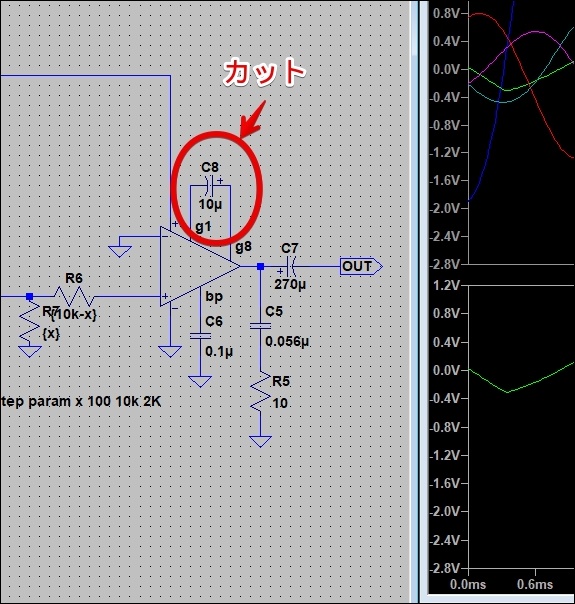

ということで、コンデンサを外して 20倍 でシミュレーションを続行です。

この 10uF をカットして 20倍 のゲインにしてみました。

VR の値を変化させながらシュミレーションしてみました。

まぁ、VR を最大にしてみましたが、許せる範囲になってると思います。

Um... LM386 って仕様的には最大出力は 1W なんだけど・・・。

@10 程度の安ものだからか、それとも中華品だからか、0.2W 程度で急激に歪んじゃうんだよね。。。

実際にスピーカを鳴らして NG だったら、もっと高級なアンプに取り換えることにします。

ということで、今回は Twin-T + LM386 の回路構成でシュミレーションしてみましたが、とりあえずはこの結果を信じることにして、この先の「和文電信 bot」プロジェクトを、進めてみようかと思います。

今日は、これで終わりです。